국내 단백질 급원 고령친화식품의 물성 및 기호도 조사 : 전라남도 거주 고령자 대상

Abstract

This study evaluated senior-friendly food products designed to meet the dietary and sensory needs of aging populations. By integrating texture profile analysis (e.g., hardness, springiness) with sensory evaluations, the study identified the key attributes influencing consumer preference among older adults. Sensory assessments were conducted with panelists aged 50 years and above, utilizing a 9-point hedonic scale and the check-all-that-apply (CATA) method to assess the acceptability of chicken-, pork-, and mackerel-based products. Statistical analyses, including ANOVA, partial least squares (PLS) regression, and Duncan’s multiple range test, were employed to examine the relationships between sensory attributes and consumer preferences. The results indicate that softer textures, lower adhesiveness, and mild flavors are the critical factors driving consumer acceptance. Significant differences in texture and preferences were observed among the samples. Pork-based products, which exhibited relatively softer textures, received a higher consumer preference and purchase intent, whereas mackerel-based samples were rated lower in terms of taste and texture. CATA analysis revealed that softness, sweetness, and a savory flavor were key positive sensory attributes, while hardness, adhesiveness, and a fishy flavor negatively influenced consumer preference. Thus, these findings provide practical insights for product innovation and policy development in the senior-friendly food sector, emphasizing the importance of optimizing sensory and functional attributes. Moreover, this study serves as a foundation for improving the acceptability and market potential of senior-friendly food products, with broader applications for addressing the nutritional challenges associated with the global aging population.

Keywords:

senior-friendly food, texture profile analysis, sensory evaluation, older adults’ preferences, food product development서 론

전 세계적으로 경제성장과 의료 기술의 발달로 평균수명이 증가하면서, 인구 구조는 고령화로 빠르게 변하고 있다. 특히, 한국은 2017년 고령사회(65세 이상 인구가 전체 인구의 14% 이상)를 넘어 2022년 고령 인구는 전체의 17.5%로 나타났고, 2025년에는 초고령사회(65세 이상 인구가 20% 이상)에 진입하였다. 2060년에는 고령 인구가 전체의 43.9%에 이를 것으로 전망된다(Statistics Korea 2023). 고령인구의 증가는 노인 부양비와 의료비 증가 등의 사회적 문제를 야기하며 특히 고령자의 건강과 영양개선을 위한 새로운 해결 방안이 요구되고 있다.

고령자는 노화가 진행됨에 따라 저작 및 연하 능력 저하, 소화 기능 감소 등의 생리적 변화를 경험하며, 이는 필수 영양소 섭취 감소로 이어진다(Kim BK 등 2019). 이러한 변화는 영양 불균형, 근감소증, 면역력 저하 및 삶의 질 감소를 초래한다(Park HJ 등 2019). 한국 고령자의 식단을 분석한 연구에 따르면 단백질 섭취가 부족한 경우가 많으며, 근감소증 예방과 면역력 강화를 위해 필수적인 단백질 섭취량을 충족하지 못하는 고령자의 비율이 약 30%에 달하는 것으로 나타났다(Park HA 2018).

단백질은 공급원에 따라 식물성 단백질과 동물성 단백질로 분류할 수 있다. 특히 동물성 단백질은 필수 아미노산을 고르게 함유하고 있고, 체내 흡수율이 높아 소량 섭취에도 에너지 및 영양을 상대적으로 많이 얻을 수 있다(Cho SJ 2023; Lee YJ & Shin KO 2023). 그러나 저작과 연하의 어려움은 고령자들의 동물성 단백질의 섭취를 제한하며, 약 국내 고령자의 약 32%는 단백질을 평균 필요량 미만으로 섭취하는 것으로 나타났다(Park HA 2018). 따라서 고령자의 동물성 단백질 섭취 증진을 위하여 고령자의 영양적 요구와 기호도, 섭취능력에 맞는 제품 개발과 같은 연구가 필요하다.

이에 한국에서는 2018년 식품의약품안전처가 고령친화식품의 정의를 신설하였고, 2020년부터 농림축산식품부가 고령친화식품 관련 정책과 한국산업표준(KS) 인증 대상을 발표하였다. 고령친화식품에 대하여 한국산업규격(Korean Industrial Standards 2020)으로 기준규격을 제시하고 이를 관리하고 있다. 그러나 국내 고령친화식품 시장은 여전히 초기 단계에 머물러 있다. 특히, 국내 고령친화식품 시장은 기존의 편의성을 강조한 단순한 가공식품 개발에 초점이 맞추어져 있어, 실제 고령자의 영양적 요구와 기호도 충족시키는 데 한계가 있다.

고령친화식품에 대한 국내연구로는 육류 및 수산물을 활용한 고령친화식품의 개발 및 품질 특성(Jang MS 등 2023; Park SY 등 2023; Jang HY 등 2024), 국내 시판 고령친화식품의 품질 특성(Jang MS 등 2021; Lee KO 등 2025) 등 제품 개발 및 품질 특성에 관한 연구는 있지만, 고령자의 취식 후 기호도를 파악한 연구는 부족한 실정이다(Choi SY 등 2024).

현재 국내에서 시판되는 고령친화식품의 주요 단백질 급원은 돼지고기, 닭고기, 고등어와 같은 전통적인 고단백 식품들이다. 그러나 이러한 식품의 물성 및 영양적 특성이 고령자의 요구에 부합하는지에 대한 연구는 부족한 실정이다. 이에 따라 고령자의 물성과 기호도를 동시에 고려한 고령친화식품의 개발이 필요하다. 특히, 전라남도는 노인 인구 비율이 약 27%로 전국에서 가장 높은 지역으로(Statistics Korea 2025), 지역 주민의 기호도와 영양 상태를 고려한 맞춤형 고령친화식품 연구가 요구된다.

이에 본 연구는 국내 주요 동물성 단백질 급원 식품을 활용하여 전라남도 거주하는 고령자 소비자를 대상으로 고령친화식품의 물성과 기호도를 분석하고자 한다. 연구 결과는 고령친화식품 개발 및 보급의 기초자료로 활용될 수 있을 뿐만 아니라, 고령자의 삶의 질을 향상시키는 데 기여할 것으로 기대된다.

재료 및 방법

1. 실험 재료

본 연구에 사용한 시료는 국내에서 제조 및 판매되는 제품으로 주재료가 닭고기, 돼지고기, 고등어인 소재를 선정하였다. 시판 고령친화식품 11종은 온라인을 통해 구입하였으며, 각 제품의 양, 열량, 가격에 대한 정보는 Table 1과 같다.

2. 물성(Texture) 측정

본 실험은 Seong HY 등(2019)의 방법을 변용하여 사용하였다. 실험에 사용된 제품에서 주재료인 닭고기, 돼지고기, 고등어를 선별한 후 크기를 2 × 2 × 1.5 cm로 잘라서 시료로 사용하였다. 분석을 위하여 texture analyser(TA XT2, Stable Micro Systems Ltd., Godalming, UK)를 이용하여 측정하였다. 분석방법으로는 texture profile analysis로 pre-test speed와 pro-test speed는 2.0 mm/s, test speed는 1 mm/s로 설정하였으며, distance를 50%로 설정하였다. 결과는 경도(hardness), 부착성(adhesiveness), 탄력성(springiness), 파쇄성(fractuability), 검성(gumminess), 씹힘성(chewiness)을 측정하였다. 실험결과는 시료를 8회 반복 측정한 후 통계처리 하였다.

3. 소비자 기호도 평가

소비자 기호도 평가는 전라남도 순천시에 거주하는 50대 이상 성인을 대상으로 실시하였다. 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제2조 제1호 및 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률 시행령」 제2조 제1항에 따르면 “고령자”는 55세 이상을 의미한다. 그러나 잠재적 고령 소비자층까지 고려하여, 같은 법 제2조 제2호 및 시행령 제2조 제2항에서 정의하는 “준고령자(50세 이상 55세 미만)”를 포함하여 조사 대상자를 50세 이상 성인으로 설정하였다.

연구 대상자는 전라남도 순천시 내 복지시설의 게시판에 모집 공고를 게시하여 모집하였으며, 해당 식품 섭취에 거부감이 없고 제품에 사용된 재료에 대한 알레르기가 없는 만 50세 이상 성인 65명이 참여하였다. 이 중 불성실하거나 부적절한 응답을 제외한 61부의 설문지(분석율: 93.8%)를 최종 분석에 활용하였다.

기호도 평가는 설문지와 시료를 배부한 후, 대상자가 직접 기록하는 자기기입식 방법으로 진행하였다. 시료는 주재료 기준으로 세 그룹으로 나눈 뒤, 무작위로 3자리 난수를 부여하여 제공 순서에 따른 오류를 방지하였다. 평가 항목은 색(color), 향(flavor), 맛(taste), 텍스처(texture), 전반적 기호도(overall acceptance), 구매 의향(purchase intention)으로 구성되었으며, 9점 척도를 사용하여 평가하였다. 또한, 시료에서 인지되는 모든 특성을 확인하기 위해 CATA(check-all-that-apply) 기법을 적용하여 색상, 단맛, 짠맛, 감칠맛, 고기맛, 느끼한 맛, 고기향, 고소한 향, 비린향, 텁텁함, 촉촉함, 부드러움, 단단함, 질김, 끈적거림, 입안의 잔여감, 부드러운 목넘김, 가벼운/깔끔한 목넘김, 무거운/텁텁한 목넘김 등 총 20개 지표를 제시하였다. 시료 간 영향을 최소화하기 위해 물과 컵을 함께 제공하였다. 본 연구는 국립순천대학교 생명윤리위원회(IRB 승인번호: 1040173-202306-HR-008-02)의 승인을 받아 수행되었다.

4. 통계처리

물성측정을 제외한 모든 이화학 실험은 3회 반복 실험하여 통계분석을 통해 처리하였으며, 평균 ± 표준편차로 표기하였다. 각 주재료별 통계 그룹은 일원분산분석(ANOVA)을 수행하였으며 시료 간 유의한 차이는 Duncan’s multiple range test를 이용하여 p<0.05 수준에서 검정하였다. 소비자 기호도 데이터 중 CATA data는 XLSTAT software version for window(Addinsoft Inc., Paris, France)를 사용하였으며, 기호도 평균값 분석, 부분최소제곱 회귀분석(Partial Least Squares regression), 대응분석(correspondence analysis)을 수행하였다.

결과 및 고찰

1. 물성(Texture) 평가

고령친화식품 11종의 물리적 특성을 측정한 결과는 Table 2와 같다. 닭고기간 차이에서 P1이 경도, 파쇄성, 씹힘성, 검성은 높았으나 탄력성과 부착성은 낮게 측정되었다. 반대로 P4는 경도, 파쇄성, 검성은 낮고 탄력성과 부착성은 높게 측정되었다. 돼지고기 시료에서는 탄력성에서 유의적 차이가 나타나지 않았으나, M2가 경도, 부착성, 파쇄성, 씹힘성과 검성에서 높은 값을 나타내었다. 고등어의 경우, 응집성, 탄력성, 부착성에서는 유의적 차이는 없었으나 나머지 모든 항목에서 F3가 최대, F4가 최소값을 나타내었다. 고령친화식품의 1단계 기준은 50,000∼500,000 N/m²(2,040 g∼20,400 g)으로 모든 제품이 고령친화식품의 범위 내 포함되어 있음을 확인하였으며, 2단계 기준인 20,000∼50,000 N/m²(816 g∼2,040 g)에 해당하는 제품은 총 4종, 3단계 기준에 해당하는 제품도 1개 포함되었다(Korean Industrial Standards 2020).

2. 소비자 기호도 평가

주재료별 3종으로 분류한 11개 고령친화식품의 기호도 측정 결과(Table 3), 3가지 종류 모두 색과 향에서는 유의적 차이가 확인되지 않았다. 그러나 돼지고기와 닭고기 제품에서는 맛과 구매 의향에서 유의적 차이가 나타났으며, 특히 돼지고기 제품의 경우 물성과 전반적 기호도에 대한 차이가 확인되었다. 맛의 기호도가 높은 그룹은 구매 의향 또한 높은 경향을 보였으며, 맛과 물성의 기호도가 낮은 돼지고기 제품은 전반적 기호도 및 구매 의향이 유의미하게 낮게 나타났다.

Sensory property, overall acceptance, and purchase intention of senior-friendly foods using protein sources

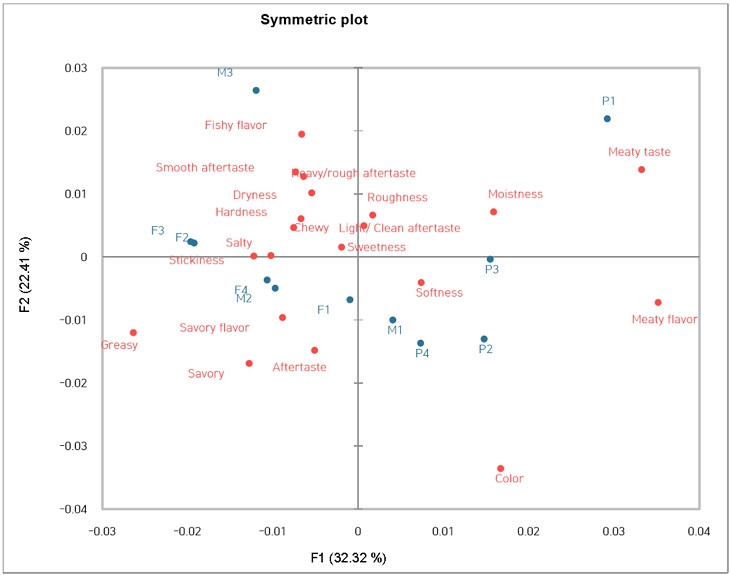

CATA 기법을 이용한 평가는 소비자가 인지하는 특성을 체크하고 확인하는 과정을 통해 품질 특성을 파악하는 데 적합하다(Benedito LZ 등 2023). Fig. 1은 CATA를 통해 얻은 특성 빈도수 데이터 간의 상관관계를 분석한 결과를 나타낸다. 모든 닭고기 시료 중 P2, P3, P4는 가로축을 기준으로 서로 근접하여 있으며, 이들과 가장 연관성이 높은 특성은 ‘부드러움’으로 나타났다. 반면 닭고기 시료 P1은 다른 식품들과 거리를 두고 있으며, ‘고기향’, ‘고기맛’ 특성과 가장 가깝게 위치하고 있다. 고등어시료(F1, F2, F3, F4)는 하나의 그룹으로 분류되었으며, 특히 F2와 F3이 가장 근접한 관계를 보였다. F 그룹과 유사한 위치에 있는 기호적 특성은 물리적 특성인 ‘붙임성’과 ‘짠맛’이었다. 돼지고기 시료들은 다른 그룹에 비해 시료간 거리가 멀리 형성되어 있었다. M1은 P 그룹과, M2는 F그룹과 더 가까운 위치를 차지하였다. 기호도 평가에서는 돼지고기 제품의 특성이 뚜렷하게 나타났으나, CATA 분석 결과에서는 그 특성이 명확하게 나타나지 않았다.

Correspondence analysis using CATA counts of senior-friendly foods.P1, P2, P3, and P4 represent samples with chicken as the main ingredient; M1, M2, and M3 represent samples with pork as the main ingredient; F1, F2, F3, and F4 represent samples with mackerel as the main ingredient.

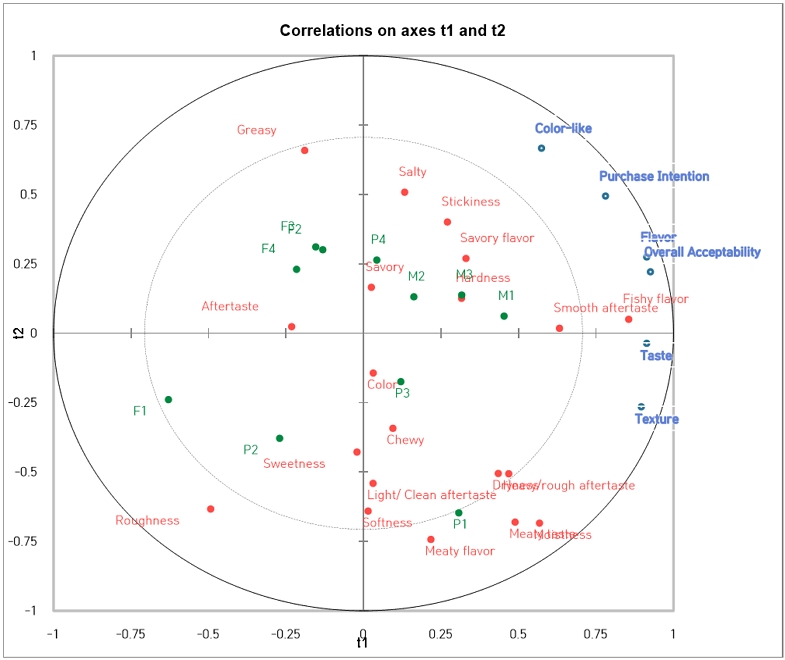

Fig. 2는 소비자를 대상으로 한 9점 척도 기호도 평가와 CATA를 통해 얻은 특성 빈도수를 부분최소제곱법(PLS)을 이용하여 상관관게를 분석한 결과를 나타낸다. 전반적 기호도와 유사한 방향으로 배치된 샘플은 M1, M2, M3로, 이들은 향미와 구매의향 등이 유사한 위치에 있어 특성이 유사함을 보여주었다. CATA 분석에서도 ‘단단함’이나, ‘부드러운 후미’, ‘고소한 향’ 등의 특성이 유사하게 나타났다. P1과 P3는 유사한 위치에 존재하였으나 P2는 근접한 특성의 제품이 존재하지 않았다. P4는 M2와 근접한 위치를 보였다. F 그룹은 다른 식품들과 분리되어 특성의 차이를 보였으며, 특히 F1은 다른 모든 식품과도 차이를 보였다. F2, F3, F4와 근접한 CATA 특성으로는 ‘후미’, ‘감칠맛’, ‘기름진 맛’이 나타났다.

Correlation chart of PLS (Partial Least Squares) regression for the sensory attributes of senior-friendly foods.Red text indicates CATA characteristics, green text represents the samples, and blue text reflects the preference results for senior-friendly food.P1, P2, P3, and P4 represent samples with chicken as the main ingredient; M1, M2, and M3 represent samples with pork as the main ingredient; F1, F2, F3, and F4 represent samples with mackerel as the main ingredient.

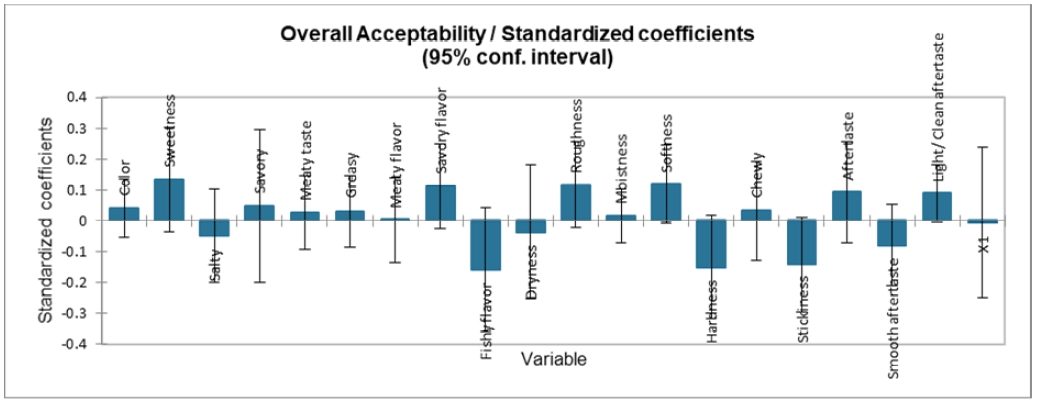

Fig. 3는 부분최소제곱법(PLS)을 이용하여 전반적 기호도와 CATA 요소 간의 관계를 나타낸다. 긍정적 요인으로는 ‘색’, ‘단맛’, ‘고기맛’, ‘고기향’, ‘감칠맛’, ‘수분감’ 등이 포함되었으며, 부정적 요인으로는 ‘생선향’, ‘점착성’, ‘짠맛’으로 나타났다. 주재료별 PLS 분석 결과 일부 차이를 보였는데 돼지고기 제품에서는 ‘경도’, ‘부드러운 후미’, ‘건조함’이 부정적 요인로 작용하였고, 닭고기에서는 ‘건조함’, ‘거친 식감’, ‘경도’가 부정적 요인으로 확인되었다. 고등어에서는 ‘색’, ‘기름진 맛’, ‘점착성’, ‘건조함’ 등의 요인이 부정적으로 인식되었다. 특히 생선류 고유의 ‘생선 향미’는 전체 제품뿐만 아니라 고등어 제품에서도 전반적 기호도를 감소시키는 요인으로 분석되었다. 이는 식품 소재의 고유 특성과 기대되는 물리적 특성에 따라 차이가 나타난 것으로 판단된다. 연령이 증가함에 따라 맛 인지 기능이 저하되면서 복합적인 맛에 대한 인식이 변화하며, 이는 식품선택에 영향을 미치는 요인으로 작용한다(Song X 등 2016). 또한 연령 증가에 따른 후각 기능 저하는 후각의 구분 능력 저하 및 회복시간 증가 등의 문제를 야기한다(Doty RL & Kamth V 2014). 식품의 텍스쳐는 구강에서의 진동, 온도, 체감각적 민감도와 같은 복합적인 감각을 통해 인지되는데, 연령의 증가로 인해 이러한 인식에도 변화가 발생한다(Song X 등 2016). 또한 연령의 증가로 인해 치아 및 구강 건강 상태가 저하되면서, 씹거나 삼키는 과정에서 어려움을 겪을 가능성이 높아진다(Mishellany-Dutour A 등 2008). 소비자 기호도 분석 결과, 돼지고기 제품의 맛과 식품의 물성이 전반적 기호도와 구매의향과 일치하는 경향을 보였다. 그러나 닭고기와 고등어 제품에서는 기호적 특성에서 뚜렷한 유의차가 나타나지 않았다.

3. 상관관계 분석

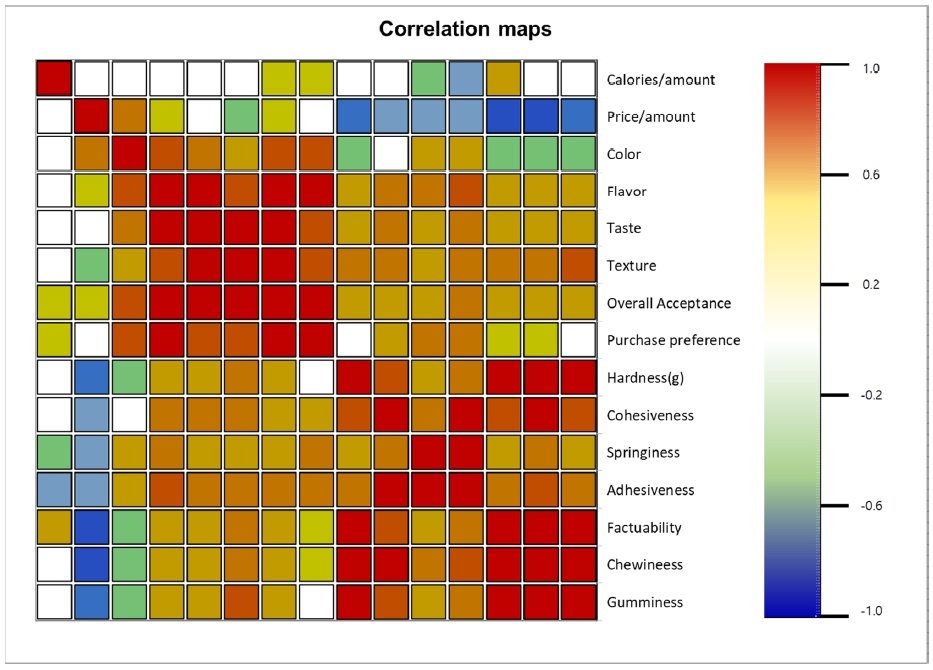

고령친화식품 11종의 제품 정보, 물성, 기호도 간의 관계를 파악하기 위해 상관관계 분석을 수행하였다. 제품 정보는 중량 대비 열량과 중량 대비 가격을 포함하였으며, 기호도 평가는 색, 향, 맛, 물성, 전반적 기호도, 구매의향을 분석항목으로 선정하였다. 기계적 물성 평가는 경도, 부착성, 탄력성, 파쇄성, 검성, 씹힘성을 측정하였다. Fig. 4는 상관관계 분석 결과를 heat map 형식으로 나타내었다. p-value가 0.05 이하의 유의한 값 중 0.9 이상 강한 양의 상관관계를 보인 항목은 기호도에서 맛과 물성(r=0.922), 맛과 전반적 기호도(r=0.937), 향미와 전반적 기호도(r=0.950)가 있으며, 기계적 물성평가에서는 경도와 파쇄성, 검성, 씹힘성(r=0.922, 0.916, 0.982), 파쇄성과 검성, 씹힘성(r=0.929, 0.945), 검성과 씹힘성(r=0.947) 간 높은 양의 상관관계를 보였다. 또한 중량 대비 가격과 탄력성(r=—0.672), 중량 대비 가격과 씹힘성(r=—0.617)에서 유의한 음의 상관관계를 보였다. 기호도와 물성간에는 향미와 부착성(r=0.652) 간의 유의한 양의 상관관계를 제외하고는 뚜렷한 상관관계가 도출되지 않았다. 일반적으로 노인들은 부드러운 텍스쳐의 음식을 선호하는 경향이 있다고 보고된 바 있지만(Pouyssegur V 등 2015; Song X 등 2016), 특정 식품에서는 고섬유질이나 단단한 식감을 선호하는 경우도 있었다(van der Meij BS 등 2015). 국내 연구(Jang HH & Lee SJ 2017)에서도 유사한 결과가 나타났는데, 국내에 거주하는 노인들은 저작 및 연하 곤란을 겪는 비율이 낮으며, 치아 결손이 있는 경우에도 치료를 통해 기능을 유지하는 경우가 많았다. 또한 식품의 선택에 있어서도 ‘씹기 힘들다’, 또는 ‘소화가 어렵다’라는 이유로 비선호한다고 응답한 비율은 41명 중 1명에 불과하였다. 일본의 UDF (Universal Design Food) 단계별 평가에서 1단계(용이하게 씹을 수 있는 단계)의 질감 기호도가 가장 높게 나타나, 식품의 물성을 지나치게 변화된 고령친화식품에 대한 기호도는 낮은 것으로 확인되었다. 이는 고령자들이 반드시 연화된 식품만을 선호하는 것이 아니라, 본인의 구강 건강 상태 및 개인적 기호에 따라 다양한 물성을 원할 수 있음을 시사한다(Jang HH & Lee SJ 2017).

요약 및 결론

본 연구는 시판 중인 단백질 급원 고령친화식품의 물성과 기호도를 분석하여, 식품의 관능적 특성과 소비자 선호 간의 관계를 규명하고자 하였다. 연구를 위해 닭고기, 돼지고기, 고등어를 주재료로 한 11개의 고령친화식품 샘플을 선정하였다. Texture profile analysis(TPA)를 활용한 물성 분석과 9점 척도와 CATA 방법을 이용한 소비자 기호도 평가를 실시하였다. 분석 결과, 샘플 간 물성과 기호도에서 유의미한 차이가 확인되었다. 육류 기반 샘플은 상대적으로 부드러운 질감을 가지며 높은 기호도와 구매 의향을 보였으나, 어류 기반 샘플은 맛과 텍스처 기호도에서 비교적 낮은 점수를 받았다. CATA 분석에서는 고령친화식품의 주요 특성으로 부드러움, 감칠맛, 고소한 향이 확인되었다. 본 연구 결과, 고령친화식품의 물성은 소비자의 기호도에 큰 영향을 미치는 요인으로 확인되었다. 특히 부드러운 질감과 고소한 향은 긍정적 평가를 이끌어내는 주요 특성으로 나타났다. 본 연구 결과는 고령친화식품의 품질 개선과 개발 방향 설정에 중요한 기초자료로 활용될 수 있다. 나아가, 고령자의 식생활 만족도와 영양 상태를 동시에 개선할 수 있는 고령친화식품 개발을 위해, 물성과 관능적 특성을 종합적으로 고려한 연구와 더불어 다양한 소비자군을 대상으로 한 추가적인 연구와 기호도 분석이 필요할 것이다.

Acknowledgments

이 논문은 2023년 국립순천대학교 학술연구비(과제번호: 2023-0305) 공모과제로 연구되었음.

References

-

Benedito LZ, Lima CMG, Pires FC, Amaral AE, Verruck S, Pereira RGFA (2023) Consumer acceptability and fragrance quality differentiate on of Mogiana coffee types using the Check-All-That-Apply (CATA) method. An Acad Bras Cienc 95(2): e20200889.

[https://doi.org/10.1590/0001-3765202320200889]

-

Cho SJ (2023) Materials and technologies for manufacturing alternative protein foods. Food Sci Ind 56(3): 175-185.

[https://doi.org/10.23093/FSI.2023.56.3.175]

-

Choi SY, Moon SA, Yoon HR, Oh JE (2024) A preference survey on senior-friendly foods using key protein-rich ingredients among senior citizens in Seoul. Korean J Food Sci Technol 56(4): 513-521.

[https://doi.org/10.9721/KJFST.2024.56.4.513]

-

Doty RL, Kamath V (2014) The influences of age on olfaction: A review. Front Psychol 5: 20.

[https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.00020]

-

Jang HH, Lee SJ (2017) Preferences of commercial elderly-friendly foods among elderly people at senior welfare centers in Seoul. J East Asian Soc Diet Life 27(2): 124-136.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2017.4.27.2.124]

-

Jang HY, Oh JE, Cho MS (2024) Study on the physicochemical characteristics and preference for meat-based senior-friendly foods treated with saturated vapor. J Korean Soc Food Sci Nutr 53(2): 180-189.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2024.53.2.180]

- Jang MS, Kim PH, Oh JY, Park SY, Kim YY, Kang SI, Kim JS (2021) Quality characteristics of domestic commercial senior-friendly foods. Korean J Fish Aquat Sci 54(3): 251-260.

- Jang MS, Lee SM, Park SY, Oh JY, Kang SI (2023) Development and quality characteristics of softened hamburger steak, wantang, and tomato soup for senior-friendly seafoods using bigeye tuna Thunnus obesus. Korean J Fish Aquat Sci 56(4): 363-372.

- Jang MS, Park SY, Oh JY, Lee SM, Park SH, Choe YR, Kim JS, Kang SI (2023) Development and quality characteristics evaluation of senior-friendly seafood products using softening processes of the Pacific saury Cololabis saira. Korean J Fish Aquat Sci 56(6): 773-780.

-

Kim BK, Park DJ, Oh SJ (2019) Application of dairy food processing technology supplemented with enriched nutrients for the elderly: Nutritional conditions and care food for the elderly. J Dairy Sci Biotechnol 37(1): 69-80.

[https://doi.org/10.22424/jmsb.2019.37.1.69]

- Korean Industrial Standards (2020) Seniors Friendly Foods (KS H 4897). https://standard.go.kr, (accessed on 6. 2. 2024).

-

Lee KO, Kim RJ, Kang JH, Park HJ, Park JY, Park SY, Jang YK (2025) A study on the hardness of foods in the market for diversifying elder-friendly food products in Korea. J Korean Soc Food Sci Nutr 54(1): 57-64.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2025.54.1.57]

-

Lee YJ, Shin KO (2023) Development of alternative ham using plant-based material with high protein content. J East Asian Soc Diet Life 33(2): 115-127.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2023.4.33.2.115]

-

Mishellany-Dutour A, Renaud J, Peyron MA, Rimek F, Woda A (2008) Is the goal of mastication reached in young dentates, aged dentates and aged denture wearers? Br J Nutr 99(1): 121-128.

[https://doi.org/10.1017/S0007114507795284]

-

Park HA (2018) Adequacy of protein intake among Korean elderly: An analysis of the 2013–2014 Korea National Health and Nutrition Examination Survey data. Korean J Fam Med 39(2): 130-134.

[https://doi.org/10.4082/kjfm.2018.39.2.130]

-

Park HJ, Um KH, Lee SJ (2019) A hardness survey on crushed meat products in the Korean market for the development of meat foods for seniors. Food Eng Prog 23(2): 139-145.

[https://doi.org/10.13050/foodengprog.2019.23.2.139]

- Park SY, Jang MS, Oh JY, Lee SM, Park SH, Choe YR, Kim JS, Kang SI (2023) Development and quality characteristics evaluation of senior-friendly seafood products using softening processes of the Pacific Saury Cololabis saira. Korean J Fish Aquat Sci 56(6): 773-780.

-

Pouyssegur V, Brocker P, Schneider SM, Philip JL, Barat P, Reichert E, Breugnon F, Brunet D, Civalleri B, Solere JP, Bensussan L, Lupi-Pegurier L (2015) An innovative solid oral nutritional supplement to fight weight loss and anorexia: Open, randomized controlled trial of efficacy in institutionalised, malnourished older adults. Age Ageing 44(2): 245-251.

[https://doi.org/10.1093/ageing/afu150]

-

Seong HY, Yeo SS, Jang HA, Lee CH, Lee JY, Yoon SJ, Lee YS, Jeong YH, Kim MS (2019) Quality characteristics of sponge cakes prepared from different varieties of potatoes available in Korea. J Korean Soc Food Sci Nutr 48(7): 757-762.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2019.48.7.757]

-

Song X, Giacalone, D, Bølling Johansen S, Frøst MB, Bredie WLP (2016) Changes in orosensory perception related to aging and strategies for counteracting its influence on food preferences among older adults. Trends Food Sci Technol 53: 49-59.

[https://doi.org/10.1016/j.tifs.2016.04.004]

- Statistics Korea (2023) Elderly Population Statistics. https://kostat.go.kr, (accessed on 1. 21. 2025).

- Statistics Korea (2025) Low Birth Rate/Aging. https://kosis.kr, (accessed on 6. 2. 2024).

-

van der Meij BS, Wijnhoven HA, Finlayson GS, Oosten BS, Visser M (2015) Specific food preferences of older adults with a poor appetite. A forced-choice test conducted in various care settings. Appetite 90: 168-175.

[https://doi.org/10.1016/j.appet.2015.03.011]