땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 이화학적 특성 및 항산화 활성

Abstract

This study investigated the physicochemical properties and antioxidant activity of white bread supplemented with freeze-dried peanut sprout powder. The results showed that as the amount of peanut sprout powder increased, the moisture, ash, crude protein, and crude fat contents of the bread significantly increased (p<0.05). Conversely, the specific volume and baking loss rate significantly decreased in the sample group containing 7% peanut sprout powder (p<0.05). The dough expansion rate also declined with increasing amounts of peanut sprout powder. In terms of mineral content, the calcium, copper, and magnesium levels increased proportionately with the addition of peanut sprout powder (p<0.05). Furthermore, antioxidant indicators such as total phenolic content, total flavonoid content, and 2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiszoline-6-dulfonic acid) (ABTS) and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging activities significantly improved as the amount of peanut sprout powder added increased (p<0.05). According to the sensory evaluation, bread made with 3% peanut sprout powder received the highest overall preference score, suggesting that this proportion of peanut sprout powder provides an optimal balance between improved nutritional value and consumer appeal.

Keywords:

peanut sprout powder, white bread, antioxidant, sensory evaluation서 론

땅콩은 기후 조건, 생육 조건, 영양적인 특성 및 가공 과정 등을 개선하기 위하여 1969년부터 품종개량 연구가 시작되었으며, 현재 풋땅콩용 7종, 간식용 28종 및 가공용 소립 1종 등 총 36품종이 개발되었다(Lee SE 등 2004; Lim HJ 2016). 땅콩의 세계 재배면적은 2,463 ha(생산량 4,127만 톤)이고, 아시아와 아프리카가 주생산지이며, 전 세계 생산량의 55%가 중국과 인도에서 생산된다. 우리나라 땅콩의 주산지는 경기, 충남, 경북, 전북 및 전남지역이며, 침수(浸水)에도 비교적 강하여 강변의 사질토(砂質土) 지대에서 많이 재배되고 있다(Lee BW 2003). 땅콩(Arachis hypogaea)은 장미목 콩과에 속하는 일년생 식물이며, 낙화생(落花生), 남경두(南京豆), 향우(香芋) 및 호콩이라고도 부른다(Lee HH & Choi SY 2021). 우리나라 농림축산식품주요통계(Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs 2023) 자료에 의하면, 2022년 땅콩 생산량은 10.7천 톤으로 자급률은 23.8% 수준이며, 2022년도 땅콩 소비량이 44.1천 톤으로 해외 수입의존도가 높은 편이다. 땅콩은 종자의 크기에 따라 내용 성분과 용도에 차이가 있는데, 종자가 큰 대립종(大粒種)은 단백질 함량이 높아서 보통 간식용으로 하며, 종자가 작은 소립종(小粒種)은 지방 함유율이 높아서 기름을 짜거나 과자 및 빵 등 식품 가공에 이용된다(Lee BW 2003).

특히 땅콩을 온도와 습도를 맞추어 암실에서 발아시키면, 지방은 줄어들고, 아스파라긴산(aspartic acid)과 레스베라트롤(resveratrol) 등의 함량이 증가한다. 발아시킨 땅콩 새싹은 변비 예방(Seo JY 등 2013), 숙취 해소(Kim SH & Jin DE 2016), 항염증 및 항산화(Lee YM 등 2019), 피부의 미백 효과(Yoon MY 2016) 등이 보고되었다. 땅콩 새싹에는 레스베라트롤 함량이 특이적으로 증가되는데, 땅콩 새싹의 재배 방식에 따라 최대 580 μg/g의 레스베라트롤을 포함하는 것으로 알려져 있다(Wang KH 등 2005; Bae MK 2021). 선행연구(Kim MJ & Lee SJ 2015)에서는 일주일 정도 발아시킨 땅콩 새싹은 폴리페놀의 일종인 레스베라트롤이 90배 이상 증가한 것으로 보고하였다. 땅콩 새싹의 항산화 활성 연구 진행으로 인해 생리활성 기능성 식품소재로써의 연구가 점차 확대되어 가고 있으나(Kim MJ & Lee SJ 2015), 아직까지 땅콩 새싹을 이용한 가공품 개발에 대한 구체적인 연구는 미비한 상태이다. 따라서 땅콩 새싹 등을 활용하여 발아 채소의 장점을 이용한 기능성 식품 연구와 개발이 필요하다고 판단된다.

식빵은 주재료인 밀가루, 물, 이스트 및 소금에 기타 부재료를 배합한 반죽을 발효시켜 구워낸 형태로 당과 유지 비율이 낮고, 단맛이 강하지 않아 가장 많이 이용되고 있다(Jung JY 등 2006; Lee MH 2018). 제빵 관련 연구에 사용된 식물성 소재로 양파(Bae JH 등 2003), 흑미(Im JS & Lee YT 2010), 연실(Lee BG & Byun GI 2008), 클로렐라(Jeong CH 등 2006), 대추(Bae JH 등 2005), 머루(Bing DJ 등 2014), 메밀(Choi SN & Chung NY 2007), 꿀(Kim EJ & Lee KS 2013) 및 바나나(Choi IJ 2016) 등이 연구되었고, 식빵 관련 연구로는 녹차(Hwang SY 등 2001), 다시마(Kwon EA 등 2003), 쑥(Jung IC 2006), 클로렐라(Jeong CH 등 2006), 매생이(An HL 등 2008), 석류(Shin JW & Shin SM 2008), 흑마늘 추출액(Kim JH 등 2010), 크랜베리(An HY & Lee KS 2010), 어성초(Park LY 2015), 홍삼(Song SH & Shin GM 2016), 누룽지(Choi IJ 등 2017), 홍삼정과 부산물(Lee ES 등 2017), 깻잎 착즙액(Oh ST 등 2017), 밀싹(Joo SY 등 2018) 및 갈색거저리 유충(Kim YM 2017a, 2017b; Kim YK 등 2019; Lee YJ 등 2023) 등의 기능성 부재료를 첨가한 제품개발 연구가 꾸준히 진행되고 있다.

이에 본 연구에서는 동결건조 시킨 땅콩 새싹 분말을 첨가하여 식빵을 제조한 후, 식빵의 항산화 활성 및 이화학적 특성을 분석하여 제과 및 제빵 분야에서 땅콩 새싹 분말의 활용도를 높이고자 실시하였다.

재료 및 방법

1. 실험재료

본 실험에 사용된 땅콩 새싹 분말(peanut sprouts powder)은 2024년 11월에 (주)로이로부터 발아된 땅콩 새싹을 제공받아 동결건조 후 분말화해서 사용하였다. 그 밖에 재료인 강력분(CJ Co, Yangsan, Korea), 우유(Samyang Corp, Seoul, Korea), 버터(Fonterra Limited Co, Auckland, New Zealand), 백설탕(Quality no.1 Co, Ulsan, Korea), 소금(Sempio Co, Shinan-gun, Korea), 이스트(Littes, Gunpo, Korea)는 시중 마트에서 구입하여 사용하였다.

2. 식빵의 제조

땅콩 새싹 분말의 첨가량은 0%, 1%, 3%, 5% 및 7%로 달리하여 직접 반죽하였으며, 식빵의 배합표는 Table 1에 제시하였다. 식빵의 제조 방법은 Lee YJ 등(2023)의 방법을 변형하였다. 강력분, 땅콩새싹 분말 및 이스트는 35 mesh로 2번 체에 친 후, 반죽기(KMC550, Kenwood, Warford, UK)에 버터를 제외한 모든 재료를 넣고 저속 1단으로 재료를 혼합하였다. 반죽이 덩어리를 형성하는 클린업단계에서 버터를 넣고 속도를 중속 2단으로 돌리다가, 버터의 덩어리가 없어지면 고속 3단까지 올려 혼합한 후, 반죽의 글루텐 형성을 확인한다. 발효는 발효기(G-JH200, Goyang, Korea)에서 80분간 발효(건열 26℃, 습열 60℃) 하였고, 1차 발효가 끝난 후 반죽을 200 g씩 분할해 둥글리기 하였으며, 중간 발효는 10분간 하였다. 식빵 모양으로 성형한 반죽을 Pullman bread 전용 팬에 팬닝하고, 2차 발효를 40분간(건열 36℃, 습열 86℃) 하였다. 오븐(OV850, livingwellkorea, Seoul, Korea)을 이용하여 175℃에서 30분간 구워서 완성하였다. 완성된 식빵은 실온에서 1시간 동안 식힌 다음 분말화한 후, —20℃ 냉동고에 보관하면서 실험에 사용하였다.

3. 일반성분 분석

일반성분 분석 중 조단백질 함량은 Kjeltec 시스템(Kjeltec TM 2300, FOSS, Hoganas, Sweden)을 이용한 Kjeldahl법, 조지방 함량은 Soxhlet(SOX606, LABTECH, Seoul, Korea) 추출법을 이용하여 분석하였다. 수분함량은 105℃ 상압 가열 건조법을 활용한 Dry oven(FS-620, Toyo Seisakusho Co., LTD, Tokyo, Japan), 조회분은 550℃ 회화로(KL-160, Toyo Seisakusho Co., LTD, Tokyo, Japan)를 사용한 건식회화법을 사용하여 분석하였다(Choi KS 등 2016).

4. 무게, 비용적, 굽기 손실률, 반죽 수율, 발효 팽창력 및 경도 측정

무게, 비용적, 굽기 손실률, 반죽 수율은 Jeon SH & Kim MR(2020)의 방법을 응용하여 분석하였다. 무게는 식빵을 실온에서 1시간 방랭한 다음, 전자저울(CKW-11WT, Seoju Scientific Co., LTD, Seoul, Korea)을 이용하여 식빵의 무게를 측정하였다. 비용적은 식빵 무게에 대한 부피의 비로 측정하였다. 굽기 손실률은 반죽 무게에서 식빵 무게를 뺀 값을 반죽 무게로 나눈 비율로 계산하였다. 반죽 수율은 아래의 식으로부터 산출하였다.

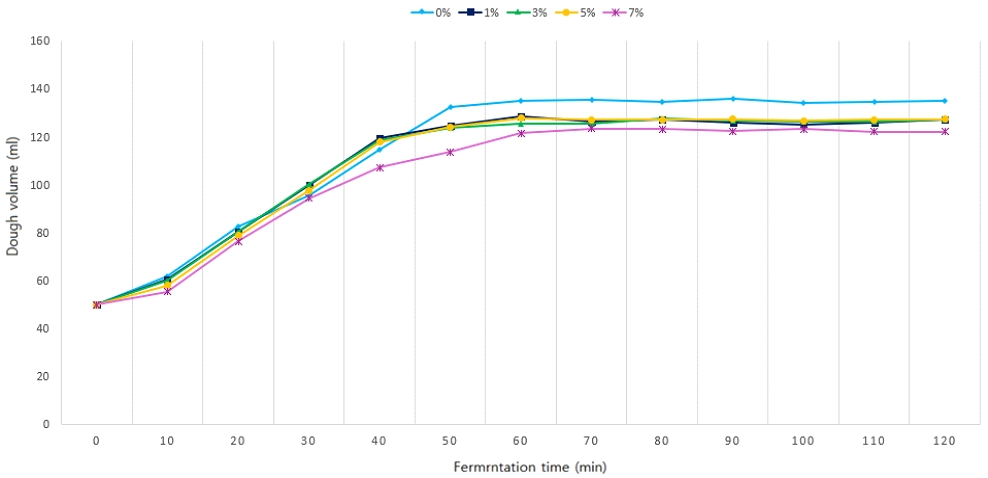

발효 팽창력은 Kim YH 등(2020)이 제시한 방법에 따라 반죽 후, 각각의 반죽 50 g를 채취하여 조작이 용이하도록 덧가루를 바르고, 500 mL 메스실린더에 넣은 후, 발효실(온도 27℃, 상대습도 80%)에서 120분간 발효시키면서 10분 간격으로 반죽의 팽창부피를 측정하였다. 경도(hardness) 분석은 식빵을 2 × 2 × 2 cm의 크기로 절단한 후, 물성측정기(TAXT plus/50 Stable Micro Systems, Bucheon, Korea)를 사용하여 측정하였다. 분석 조건은 pre-test speed 2.0 mm/s, test speed 1.0 mm/s, post test speed 2.0 mm/s이었으며, 원통 probe를 이용하여 측정하였다(Cha SH 등 2020).

5. 무기질 분석

무기질은 칼슘, 구리, 마그네슘, 망간, 아연, 철의 함량을 분석하였다. 시료를 동결 건조시킨 후, 분말화한 시료의 전처리는 건식분해법에 따라 분해 및 여과 과정을 진행하여 증류수로 100 mL까지 정용한 시험용액을 사용하였으며, 공시험도 같은 방법으로 실시하였다. 전처리 된 시험용액은 유도결합 플라즈마 분광기(ICP-AES, Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrophotometer, Z 6100, Hitachi, Tokyo, Japan)를 사용하여 분석하였다(Kim HR 등 2007).

6. 메탄올 추출물 제조

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 추출물 제조는 Kim DH & Shin KO(2025)의 방법을 활용하여 실시하였다. 식빵은 분쇄기(NSG-100 2SS, Hanil, Seoul, Korea)를 이용하여 잘게 분쇄하였고, 이를 70% 메탄올과 혼합하여 초음파파쇄기(UCP10, JeioTech, Daejeon, Korea)를 이용하여 1시간 동안 60℃에서 균질화시켰다. 이후 10분 동안(4℃) 6,000×g에서 원심분리하여 상층액을 0.45 μm 필터(Minisart, Sartorius, Goettingen, Germany)로 여과하였다. 메탄올 추출물 시료는 —18℃에서 보관하였으며, 이를 각각 총 페놀, 총 플라보노이드, DPPH 및 ABTS 라디칼 소거 활성 측정의 시료로 사용하였다.

7. 총 페놀 및 총 플라보노이드 함량, ABTS 및 DPPH 라디칼 소거 활성 분석

총 페놀 함량 측정은 25 mL 용량플라스크에 시료 1 mL, 증류수 9 mL, 1 M의 Folin-ciocalteu’s phenol regent 1 mL를 넣고 상온에서 5분 동안 방치하였다. 여기에 7% NaCO3 10 mL를 넣고 용량플라스크의 총량까지 증류수를 첨가하였으며, 23℃에서 1시간 동안 암소에서 방치한 후, 750 nm에서 홉광도 측정은 Spectrophotometer(Optizen 2120UV, Mecasys Co., LTD, Gyeonggi-do, Korea)를 이용하였다(Shin KO & Eum YC 2021). 총 페놀 함량은 표준물질 gallic acid를 사용하여 함량은 mg gallic acid equivalent(mg GAE)/g로 표시하였다. 총 플라보노이드 함량 측정은 시료 1 mL, 증류수 4 mL, 5% NaNO2 0.3 mL를 첨가하여 상온에 5분 동안 방치하였다. 10% AlCl3 0.3 mL를 넣고 상온에서 6분 동안 방치한 후, 1 M의 NaOH 2 mL와 증류수 2.4 mL를 첨가하였다. 총 용액의 부피를 10 mL로 맞춘 다음, Spectrophotometer(Optizen 2120UV, Mecasys Co., LTD, Gyeonggi-do, Korea)를 이용하여 510 nm에서 흡광도를 측정하였다(Shin KO & Eum YC 2021). Catechin을 표준물질로 표준곡선을 만들었으며, 총 플라보노이드 함량은 catechin의 표준곡선을 이용하여 mg catechin equivalent(mg CE)/g으로 환산하였다. ABTS(2,2′-azino-bis(3-ethylbenzothiszoline-6-dulfonic acid)) 라디칼 소거 활성은 7.4 mM ABTS와 2.6 mM potassium persulfate 용액을 혼합하여 ABTS stock solution을 제조하여 24시간 동안 암소에서 반응시켰다. 활성화된 ABTS stock solution을 pH 7.4인 phosphate buffer saline으로 희석하여 파장 732 nm에서 측정된 흡광도 값이 0.70±0.03이 되도록 한 후, ABTS working solution으로 사용하였다. 950 μL ABTS working solution과 50 μL 시료를 혼합하여 암소에서 10분 동안 반응시킨 후, Multifunction microplate reader(MMR SPARKⓇ, Tecan, Switzeriand)를 사용하여 파장 732 nm에서 흡광도를 측정하였다(Re R 등 1999). DPPH(1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl) 라디칼 소거 활성은 96 well plate에 시료 45 μL, 0.2 mM DPPH 용액 45 μL, ethanol 45 μL를 혼합한 후, 상온의 암소에서 30분간 반응시켰다. 반응이 끝난 후에 Multifunction microplate reader(MMR SPARKⓇ, Tecan, Switzeriand)를 사용하여 파장 517 nm에서 흡광도를 측정하였다(Blois MS 1958). ABTS 및 DPPH 라디칼 소거 활성 분석에서 양성대조군으로는 아스코르브산(Sigma, USA)를 사용하였으며, 시료 첨가구와 무첨가구 사이의 흡광도 차이를 백분율로 나타내었다.

- S = 시료 첨가구의 흡광도

- C = Control(시료 무첨가구) 흡광도

- S = 시료 첨가구의 흡광도

- B = Blank의 흡광도

- C = Control(시료 무첨가구)의 흡광도

8. 색도, 외관 및 단면 관찰

색도 분석은 색차계(CR-400 Koica Minolta, Osaka, Japan)를 사용하여 분석하였다. 기기에 표준백판(L=93.97, a=—0.63, b=3.85)을 사용하여 보정하였고, 절단된 시료를 원형 cell에 넣어 L(명도, lightness), a(적색도, redness), b(황색도, yellowness)값을 측정하였다(Lee YJ 등 2023). 식빵의 전체 면은 디지털카메라(Ev-nxflzza2pkr, Samsung, Suwon, Korea)로 촬영하여 외관 및 단면을 관찰하였다.

9. 관능평가

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 관능검사는 식품영양학과 석·박사 대학원생 11명이 참여하였다. 검사 요원들에게 본 실험 목적과 평가 방법을 자세히 설명한 후, 관능평가에 응하도록 하였다(Kim MH 2022). 시료는 제조 후에 30분간 동안 방냉한 것을 검사 요원들에게 동시에 제공하였으며, 난수표를 이용하여 3자리 숫자로 표시하게 하였다. 검사 요원들을 대상으로 5개의 시료들에 대한 색(coler), 냄새(odor), 맛(taste), 외관(appearance), 텍스처(texture) 및 전반적인 기호도(overall acceptability)를 매우 좋다: 7점, 보통이다: 4, 매우 싫다: 1점으로서 7점 기호도 척도를 이용하여 평가하였다.

10. 통계처리

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵에 대한 이화학적 특성 및 항산화 활성에 관한 실험 자료는 SPSS 23.0 program(IBM Corp., Armonk, NY, USA) 프로그램을 이용하여 각 시료에 대한 Mean±S.D.로 나타내었으며, 시료 간의 차이 분석은 일원배치 분산분석(one-way ANOVA)을 사용하였다. 이에 대한 사후 검증은 Duncan’s multiple range test를 이용하여 p<0.05에서 유의적 차이를 검증하였다.

결과 및 고찰

1. 일반성분

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 일반성분 분석 결과는 Table 2에 제시하였다. 조단백질 함량은 대조군에서 5.61±0.14%였으며, 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 7.64±0.12%로 나타났다(p<0.05). 조지방 함량은 대조군, 땅콩 새싹 분말 1%, 3%, 5% 첨가군에서 7.22~7.47%의 수치를 보였으나, 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서는 8.06±0.29%로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 수분함량은 대조군에서 26.49±0.19, 땅콩 새싹 분말 1%, 3%, 5%, 7% 첨가군에서는 각각 29.11±0.34%, 31.32±0.09%, 63.85±0.51%, 85.56±0.37%로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 회분의 함량은 대조군에서 0.79±0.01%, 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 4.54±0.49%로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 땅콩은 가식부 100 g당 수분 4.9~5.3 g, 단백질 20.3~26.1 g, 지방 43.0~49.1 g, 회분 2.0~3.0 g로 보고되었다(Food composition tableⅠ2006). 국내산 땅콩의 품종(대광, 풍안, 밀양, 조평, 백중)은 지질과 단백질 함량이 높은 편으로 지질 48.5~50.7%, 단백질 26.0~30.9%로 구성되어 있으며, 이 중 대광 종은 1985년 육성된 신풍형으로 주로 간식용 볶음 땅콩으로 쓰이고 지질 48.5%, 단백질 29.5%를 함유하고 있다고 보고되었다(Lim HJ 2016). 본 연구에서 땅콩 새싹 분말의 첨가량이 증가할수록 수분함량이 높았는데, 이는 선행연구(Kim SH 등 2017)에서 지적한 바와 같이 식빵 반죽의 부피 감소는 오븐의 열과 반응하는 표면적이 줄어들어 굽는 과정 중 수분 증발을 감소시켜 식빵의 수분함량이 높은 것으로 사료된다.

2. 무게, 비용적, 굽기 손실률, 반죽 수율, 발효 팽창력 및 경도

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 무게, 비용적, 굽기 손실률, 반죽 수율, 발효 팽창력 및 경도 측정 결과는 Table 3과 Fig. 1에 제시하였다. 식빵의 무게는 346.63~351.46 g이었으며, 비용적은 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 1.74 mL/g으로 유의하게 낮은 수치를 보였다(p<0.05). 차전자피 분말을 첨가한 식빵에서도 비용적은 대조군 4.51 mL/g에 비해 차전자피 분말 15% 첨가군 2.83 mL/g으로 가장 낮았다고 보고하였으며, 비용적은 식빵에 첨가되는 부재료의 종류와 양에 따라 영향을 받고, 비용적이 높을수록 발효 과정에 도움을 준다고 보고하였다(Jeon SH & Kim MR 2020). 또한 겨우살이 분말을 첨가한 식빵(Kim SH 등 2017)에서도 비용적이 감소한다고 보고하여 본 연구와 유사한 결과를 보였으며, 이는 첨가되는 부재료의 함량이 증가할수록 밀가루(강력분)의 글루텐 함량이 적어지므로 식빵의 부피가 감소된다고 보고하였다.

Weight, specific volume, baking loss rate, dough yield, hardness of white breads with peanut sprouts powder

굽기 손실률은 대조군에서 13.34±0.06%, 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 12.78±0.02%로 식빵에 땅콩 새싹 분말의 첨가량이 증가할수록 수치가 유의하게 감소하였다(p<0.05). 파프리카 분말(Choi SN 등 2012), 양파 분말(Bae JH 등 2005), 겨우살이 분말(Kim SH 등 2017)을 첨가한 연구에서도 식빵의 부재료의 첨가량이 증가할수록 굽기 손실률이 감소하였다고 보고하여 본 연구 결과와 유사한 결과를 나타내었다.

반죽 수율은 대조군에 91.11±0.03%였으나, 식빵에 땅콩 새싹 분말의 첨가량이 증가할수록 수치가 증가하여 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 94.88±0.09%로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 밀웜 분말을 첨가한 식빵에서 반죽 수율은 대조군에서 91.45%를 보였고, 밀웜 첨가군에서는 92.46~94.07% 정도의 수치를 보였다고 보고(Lee YJ 등 2023)하여 본 연구와 같은 양상을 보였으나, 또 다른 선행연구(Lee ES 등 2017)에서 반죽 수율은 111.57~109.32%로 홍삼정과 부산물 첨가량이 증가할수록 감소하는 경향이 나타났다고 보고하였다. 이는 식빵에 첨가되는 부재료(부산물)의 종류 및 부재료의 수분함량 등에 영향을 받는 것으로 사료된다.

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵 반죽을 120분 동안 발효시키면서 10분 간격으로 측정한 발효 팽창력은 대조군과 땅콩 새싹 분말 첨가군에서 모두 발효시간이 길어질수록 유의하게 증가하였다. 대조군의 경우 발효 10분 후에 61.7 mL, 50분 후에 132.4 mL, 120분 135.1 mL로 증가하였으며, 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서는 10분 후에 55.4 mL, 50분 후에 113.7 mL, 120분 122.1 mL로 증가하였다. 그러나 땅콩 새싹 분말을 1%, 3%, 5%, 7%로 대체하여 제조한 반죽의 경우에는 발효 팽창력은 대조군에 비해 감소하였다. 본 연구는 새송이버섯 분말(Lee JY 등 2009), 홍삼정과 부산물(Lee ES 등 2017), 겨우살이 분말(Kim SH 등 2017), 깻잎 착즙액(Oh ST 등 2017)을 첨가한 식빵에서 부재료의 첨가량이 증가할수록 반죽의 발효 팽창력은 대조군에 비해 감소한다고 보고와 유사한 결과를 보였다.

본 연구에서 경도는 식빵에 땅콩 새싹 분말을 첨가할수록 123.00~223.00으로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 이는 다시마 가루(Kwon EA 등 2003), 황기 가루(Min SH & Lee BR 2008), 들깨 분말(Ji JL & Jeong HC 2013), 겨우살이 분말(Kim SH 등 2017)을 첨가한 식빵에서도 대조군에 비해 경도가 증가하였다는 보고와 같은 양상을 보였다. 또한 선행연구(Chabot JF 1976)에서는 수분함량 및 부피에 따른 기공의 발달 정도가 경도에 영향을 미친다고 보고하였다.

3. 무기질 함량

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 무기질 함량은 Table 4에 제시하였다. 100 g당 칼슘의 함량은 대조군에서 251.29±0.24 mg였으며, 식빵에 땅콩 새싹 분말 1%, 3%, 5%, 7% 첨가군에서 각각 272.28±0.73 mg, 295.91±0.79 mg, 322.58±0.42 mg, 328.78±0.24 mg로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 100 g당 구리의 함량은 대조군에서 0.55±0.22 mg였으며, 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 3.65±0.17 mg로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 마그네슘 함량은 대조군에서 188.03±0.94 mg, 식빵에 땅콩 새싹 분말을 첨가할수록 마그네슘 함량은 증가하여 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 284.42±0.69 mg으로 나타났다(p<0.05). 100 g당 망간과 아연의 함량은 각각 0.90~4.80 mg, 12.00~19.10 mg로 식빵에 땅콩 새싹 분말을 첨가할수록 유의하게 증가하였다(p<0.05). 100 g당 철의 함량은 대조군에서 19.34±0.85 mg였으며, 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 22.48±0.16 mg로 유의하게 증가하는 양상을 보였다(p<0.05). 밀웜 분말을 첨가한 식빵의 무기질 함량은 식빵에 밀웜 분말의 첨가량이 5~30%로 증가할수록 100 g당 아연 함량이 13.88~32.60 mg까지 증가하였으며, 마그네슘 함량은 239.17~616.18 mg, 구리 함량은 2.52~8.05 mg까지 증가(Lee YJ 등 2023)하여 본 연구와 같은 양상을 보였다. 이는 식빵에 부재료의 첨가량이 증가할수록 무기질 함량에 영향을 미치는 것으로 사료된다.

4. 총 페놀 및 총 플라보노이드 함량, ABTS 및 DPPH 라디칼 소거 활성

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 총 페놀 및 총 플라보노이드 함량, ABTS 및 DPPH 라디칼 소거 활성 분석 결과는 Table 5와 같다. 총 페놀 함량은 대조군에서 1.51±0.00 mg GAE/g였으며, 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 2.50±0.02 mg GAE/g로 식빵에 땅콩 새싹 분말의 첨가량이 증가할수록 수치가 유의하게 증가하였다(p<0.05). 총 플라보노이드 함량은 대조군에서 0.81±0.01 mg CE/g에서 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군 1.86±0.02 mg CE/g로 유의하게 증가하였다(p<0.05). 식빵에 마테 분말 첨가 시 총 페놀 함량이 100 g당 26.12~106.46%, 밀웜 분말(Lee YJ 2023)을 첨가할 경우 100 g당 총 페놀 함량은 50.52~145.64 mg GAE/g, 총 플라보노이드 함량은 62.08~77.08 mg CE/g로 증가하였다고 보고하였다.

Total phenolic and total flavonoid contents, ABTS and DPPH radical scavenging activities of white breads with peanut sprouts powder

ABTS 라디칼 소거 활성은 양성대조군으로 ascorbic acid를 사용하였으며, 땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 ABTS 라디칼 소거 활성이 ascorbic acid보다 수치는 낮았다. 그러나 ABTS 라디칼 소거 활성은 대조군, 식빵에 땅콩 새싹 분말 1%, 3%, 5%, 7% 첨가군에서 각각 9.36±0.32%, 13.92±0.57%, 36.53±0.54%, 41.33±0.78%, 45.83±0.74%로 유의하게 증가하였다(p<0.05). DPPH 라디칼 소거 활성은 대조군 25.53±0.37%에서 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 67.11±0.23%로 유의하게 증가하였다(p<0.05). Lee YJ(2023) 등의 연구에서도 식빵에 밀웜 분말의 첨가량이 0%~30%까지 증가할수록 ABTS 라디칼 소거 활성은 40.16~87.65 μmol TEAC/g, DPPH 라디칼 소거 활성은 5.30~18.70 μmol TEAC/g로 유의하게 증가하여 본 연구 결과와 같은 양상을 보였다. 또한 식빵에 마테 분말(Lee MH 2018)을 첨가한 경우 DPPH 라디칼 소거 활성은 92.91~97.56 μmol TEAC/g, 겨우살이 분말(Kim SH 등 2017)을 첨가한 경우 5.40~21.96%로 나타났으며, 이는 식빵에 강력분(밀가루)이 부재료로 대체됨에 따라서 항산화 활성이 유의하게 증가하였다고 보고하였다.

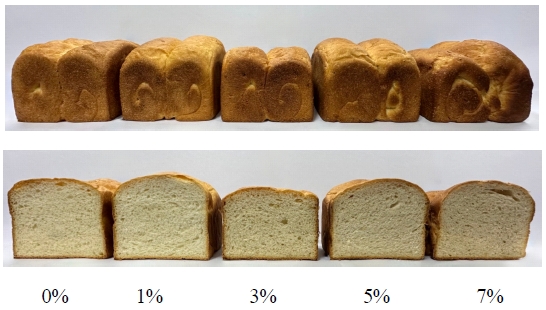

5. 색도, 외관 및 단면 관찰

땅콩 새싹 분말이 첨가된 식빵의 색도 및 단면 관찰은 Table 6과 Fig. 2에 제시하였다. L값은 대조군에서 85.97±0.40, 땅콩 새싹 분말 1%, 3%, 5%, 7% 첨가군에서 각각 86.10±0.89, 86.50±0.36, 88.47±0.21, 89.07±0.76으로 유의하게 증가하였다(p<0.05). a값은 대조군에서 0.43±0.12였으며, 땅콩 새싹 분말 3% 첨가군에서 1.23±0.06로 증가하기 시작하여 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 2.53±0.06 수치를 보였다(p<0.05). b값은 땅콩 새싹 분말 3% 첨가군에서 8.97±0.15였으며, 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 9.77±0.29로 증가하였다(p<0.05). 일반적으로 빵의 색도는 첨가된 재료의 종류 및 첨가 색소, 사용한 당의 종류와 사용량, 굽기 온도, pH 등의 영향을 받는다(Shin GM & Kim DY 2008; Jeon SH & Kim MB 2020). 외관 및 단면은 땅콩 새싹 분말의 첨가량이 0%에서 7%로 점차 증가할수록 식빵의 색은 점점 어두워졌다. 본 연구는 흑미와 녹차 혼합분(Kim WM & Lee YS 2008), 당귀 분말(Shin GM & Kim DY 2008), 겨우살이 분말(Kim SH 등 2017)을 첨가한 식빵에서도 첨가물이 증가할수록 부피 감소 및 균일하지 않은 기공을 나타낸다고 보고한 연구와 같은 양상을 보였다.

6. 관능평가

땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵의 관능평가 결과는 Table 7에 제시하였다. 색은 대조군과 식빵에 땅콩 새싹 분말 1% 첨가군에서 각각 5.70점, 5.20점으로 높았으며, 냄새는 대조군에서 5.80점으로 가장 높았다. 맛은 대조군에서 5.00점, 식빵에 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서는 3.70점으로 가장 낮은 점수를 나타냈다. 외관은 대조군 5.60점, 식빵에 땅콩 새싹 분말 1%, 3%, 5% 첨가군에서 각각 5.20점, 5.30점, 5.20점이 나타났으며, 질감은 식빵에 땅콩 새싹 분말 3%, 5% 첨가군에서 각각 5.20점과 5.30점을 나타냈다. 전반적인 기호도는 대조군에서 5.30점, 식빵에 땅콩 새싹 분말 3% 첨가군에서 5.90점을 나타냈다.

요 약

본 연구는 동결건조 시킨 땅콩 새싹 분말을 첨가한 식빵을 제조한 후, 식빵의 이화학적 특성 및 항산화 활성을 분석하였다. 조단백질, 조지방, 수분, 회분 함량은 식빵에 땅콩 새싹 분말의 첨가량이 증가할수록 수치가 유의하게 높아졌다(p<0.05). 비용적과 굽기손실률은 땅콩 새싹 분말 7% 첨가군에서 유의하게 감소하였다(p<0.05). 또한 발효 팽창력은 식빵에 땅콩 새싹 분말을 첨가할수록 감소하는 현상을 보였다. 식빵에 땅콩 새싹 분말의 첨가량이 증가할수록 칼슘, 구리, 마그네슘 함량은 증가하였다(p<0.05). 총 페놀 및 총 플라보노이드 함량, ABTS 및 DPPH 라디칼 소거 활성은 식빵에 땅콩 새싹 분말을 첨가할수록 증가하였다(p<0.05). 관능평가 결과는 식빵에 땅콩 새싹 분말 3% 첨가군에서 전체적인 기호도가 높았다. 따라서 본 연구 결과를 통해 땅콩 새싹 분말의 다양한 기능성 식품 산업에 활용성을 높일 것으로 사료된다.

Acknowledgments

본 결과물은 ㈜로이의 지원을 받아 수행되었으며, 이에 감사드립니다.

References

- An HL, Lee KS, Park SJ (2008) Quality characteristics of white pan bread with mesangi (Capsosiphon fulvecense). J East Asian Soc Diet Life 18(4): 563-568.

- An HY, Lee KS (2010) Quality characteristics of pan bread by the addition of cranberry powder. J East Asian Soc Diet Life 20(5): 697-705.

- Bae JH, Lee JH, Kwon KI, Im MH, Park GS, Lee JG, Choi HJ, Jeong SY (2005) Quality characteristics of the white bread prepared by addition of jujube extracts. Korean J Food Sci Technol 37(4): 603-610.

- Bae JH, Woo HS, Choi HJ, Choi C (2003) Quality characteristics of white pan bread added with onion powder. Korean J Food Sci Technol 35(6): 1124-1128.

- Bae MK (2021) A study on skin anti-aging effect of resveratrol component cosmetics containing peanut sprout extract. MS Thesis Youngsan University, Busan. pp 8-12.

-

Bing DJ, Kim WT, Chun SS (2014) Development of white bread using fermented wild grape sourdough. J Korean Soc Food Sci Nutr 43(12): 1896-1905.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2014.43.12.1896]

-

Blois MS (1958) Antioxidant determinations by the use of a stable free radical. Nature 181(4617): 1199-1200.

[https://doi.org/10.1038/1811199a0]

- Cha SH, Shin KO, Han KS (2020) A study on the physicochemical properties of sausage analogue made with mixed bean protein concentrate. Korean J Food Sci Technol 52(6): 641-648.

- Chabot JF (1976) Preparation of food science sample for SEM. Scan Electron Microsc 3: 279-283.

-

Choi IJ (2016) Quality characteristics of white pan bread with banana. Culi Sci & Hos Res 22(2): 78-92.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2016.22.2.007007]

-

Choi IJ, Kim DY, Chung CH (2017) Quality characteristics of pan bread with nurungji powder. Culi Sci & Hos Res 23(7): 159-166.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2017.23.7.016]

-

Choi KS, Kim YH, Shin KO (2016) Effect of mulberry extract on the lipid profile and liver function in mice fed a high fat diet. Korean J Food Nutr 29(3): 411-419.

[https://doi.org/10.9799/ksfan.2016.29.3.411]

- Choi SN, Chung NY (2007) The quality characteristics of bread with added buckwheat powder. Korean J Food Cook Sci 23(5): 664-670.

-

Choi SN, Kim HJ, Chung NY (2012) Quality characteristics of bread added with paprika powder. Korean J Food Cook Sci 28(6): 839-846.

[https://doi.org/10.9724/kfcs.2012.28.6.839]

- Food Composition Table Ⅰ. 7 Revision (2006) National Rural Resources Development Institute, R.D.A. pp 88-89.

- Hwang SY, Choi OK, Lee HJ (2001) Influence of green tea powder on the physical properties of the bread flour and dough rheology of white pan bread. Korean J Food Nutr 14(1): 34-39.

- Im JS, Lee YT (2010) Quality properties of rice bread substituted with black rice flour. J East Asian Soc Diet Life 20(6): 903-908.

-

Jeon SH, Kim MR (2020) Quality characteristics of white bread added with Psyllium husk powder. J Korean Soc Food Sci Nutr 49(8): 855-865.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2020.49.8.855]

- Jeong CH, Cho HJ, Shim KH (2006) Quality characteristics of white bread added with chlorella powder. Korean J Food Preserv 13(4): 465-471.

-

Ji JL, Jeong HC (2013) Quality characteristics and dough rheological properties of pan bread with perilla seed powder. Korean J Culi Res 19(3): 142-155.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2013.19.3.011]

- Joo SY, Park JD, Choi YS, Sung JM (2018) A study of the optimization of white pan bread added with wheat sprout powder. Culi Sci & Hos Res 24(3): 1-14.

- Jung IC (2006) Rheological properties and sensory characteristics of white bread with added mugwort powder. J East Asian Soc Diet Life 16(3): 332-343.

-

Jung JY, Kim WJ, Chung HJ (2006) Quality characteristics of bread added with germinated soybean powder. J Korean Soc Food Sci Nutr 35(9): 1260-1266.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2006.35.9.1260]

-

Kim DH, Shin KO (2025) Physicochemical quality characteristics of muffins prepared with the addition of Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees powder. J East Asian Soc Diet Life 35(1): 72-87.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2025.2.35.1.72]

-

Kim EJ, Lee KS (2013) Quality characteristics of white pan bread with honey. Culi Sci & Hos Res 19(4): 147-160.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2013.19.4.011011011]

- Kim HR, Lee JH, Kim YS, Kim KM (2007) Chemical characteristics and enzyme activities of Icheon gegeol radish, Ganwha turnip, and Korean radish. Korean J Food Sci Technol 39(3): 255-259.

-

Kim JH, Lee MH, Lee SA, Choi YS (2010) Quality characteristics of pan bread added with black garlic flour. Culi Sci & Hos Res 16(3): 286-297.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2010.16.3.021021021]

-

Kim MH (2022) Quality characteristics of Konjac jelly supplemented with hardy kiwi (Actinidia arguta) powder. J East Asian Soc Diet Life 32(3): 181-189.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2022.6.32.3.181]

-

Kim MJ, Lee SJ (2015) Effects of peanut sprout extract and powder on quality characteristics and antioxidant activity of wet noodles. Korean J Food Nutr 28(3): 507-516.

[https://doi.org/10.9799/ksfan.2015.28.3.507]

-

Kim SH, Jin DE (2016) Effect of hangover drink using peanut (Arachis hypogaea) sprout extract on antioxidant and alcohol-degrading enzyme activity. J Agric Life Sci 50(1): 223-231.

[https://doi.org/10.14397/jals.2016.50.1.223]

-

Kim SH, Yoo SJ, Yoo DG, Kim CE (2017) Quality characteristics and antioxidant activities of white bread added with mistletoe (Viscum album var.) powder. Korean J Community Living Sci 28(1): 81-91.

[https://doi.org/10.7856/kjcls.2017.28.1.81]

-

Kim WM, Lee YS (2008) A study on the antioxidant activity and quality characteristics of pan bread with waxy black rice flour and green tea powder. Korean J Culi Res 4(14): 1-13.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2008.14.4.001001001]

- Kim YH, Han MR, Yoon SJ (2020) Quality characteristics and textural properties of dough of white pan bread with added chlorella powder. Korean J Food Nutr 33(6): 681-691.

-

Kim YK, Kim IY, Jeong YJ (2019) Quality characteristics of white pan bread added with Tenebrio molitor powder. J Korean Soc Food Sci Nutr 48(2): 253-259.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2019.48.2.253]

-

Kim YM (2017a) Quality characteristics of white bread with hot air-dried Tenebrio molitor Larvae Linne powder. Korean J Food Cook Sci 33(5): 513-522.

[https://doi.org/10.9724/kfcs.2017.33.5.513]

- Kim YM (2017b) Quality characteristics of white bread with Tenebrio molitor Linne powder. Korean J Food Nutr 30(6): 1164-1175.

-

Kwon EA, Chang MJ, Kim SH (2003) Quality characteristics of bread containing laminaria powder. J Korean Soc Food Sci Nutr 32(3): 406-412.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2003.32.3.406]

- Lee BG, Byun GI (2008) Rheological properties of white pan bread dough prepared with lotus (Nelumbo nucifera) seeds powder. Korean J Food Preserv 15(6): 852-858.

- Lee BW (2003) Comparison of Physicochemical Properties of Peanuts and Changes during Storages. Yonsei University, Seoul. pp 1-3.

- Lee ES, You KM, Jeong YN, Jeon BS, Ko BS, Hong ST (2017) Quality characteristics of pan bread containing red ginseng jung kwa by-product. Korean J Food Nutr 30(5): 1096-1104.

- Lee HH, Choi SY (2021) Resveratrol and aspartic acid contents and antiadipogenic Effect of peanut and peanut sprout extracts. Korean J Plant Res 34(4): 395-402.

-

Lee JY, Lee KA, Kwak EJ (2009) Fermentation characteristics of bread added with Pleurotus eryngii powder. J Korean Soc Food Sci Nutr 6(38): 757-765.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2009.38.6.757]

-

Lee MH (2018) Quality characteristics of white pan bread added mate (Ilex paraguariensis) leaf powder. Culi Sci & Hos Res 24(5): 145-155.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2018.24.5.015]

-

Lee SE, Park CH, Bang JK, Seong NS, Chung TY (2004) Comparison on antioxidant potential of several peanut varieties. J Korean Soc Food Sci Nutr 33(6): 941-945.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2004.33.6.941]

-

Lee YJ, Ju YE, Cho EC, Park SJ, Kim DH, Hwang HJ, Yoon JA, Shin KO (2023) Quality characteristics and nutritional functions of bread added with Tenebrio molitor Linnaeus (mealworm) powder. J East Asian Soc Diet Life 33(4): 251-263.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2023.8.33.4.251]

-

Lee YM, Son E, Kim DS (2019) Treatment with peanut sprout root extract alleviates inflammation in a lipopolysaccharide-stimulated mouse macrophage cell line by inhibiting the MAPK signaling pathway. Int J Mol Sci 20(23): 5907.

[https://doi.org/10.3390/ijms20235907]

- Lim HJ (2016) Lipid components and its physical and chemical properties in peanut cultivars. MS Thesis Gyeongnam National University, Jinju. pp 4-9.

- Min SH, Lee BR (2008) Effect of Astragalus membranaceus powder on yeast bread baking quality. Korean J Food Culture 23(2): 228-234.

- Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs (2003) Major Statistics on Agriculture. Food and Rural Affairs. p 358.

- Oh ST, Kim KH, Kim WM, Lee GH (2017) Physicochemical and sensory properties of pan bread made with various amounts of squeezed perilla leaf juice. J Korean Soc Food Sci Nutr 46(7): 833-840.

-

Park LY (2015) Effect of Houttuynia cordata Thunb powder on the quality characteristics of bread. Korean J Food Sci Technol 47(1): 78-80.

[https://doi.org/10.9721/KJFST.2015.47.1.75]

-

Re R, Pellegrini N, Proteggente A, Pannala A, Yang M, Rich-Evans C (1999) Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic Biol Med 26(9-10): 1231-1237.

[https://doi.org/10.1016/S0891-5849(98)00315-3]

-

Seo JY, Kim SS, Kim HJ, Liu KH, Lee HY, Kim JS (2013) Laxative effect of peanut sprout extract. Nutr Res Pract 7(4): 262-266.

[https://doi.org/10.4162/nrp.2013.7.4.262]

- Shin GM, Kim DY (2008) Quality characteristics of white pan bread by Angelica gigas Nakai powder. Korean J Food Preserv 15(4): 497-504.

- Shin JW, Shin SM (2008) Quality of white pan bread as affected by various concentrations of Cornus officinalis powder. J East Asian Soc Diet Life 18(6): 1007-1013.

- Shin KO, Eum YC (2021) The antioxidant and antimicrobial activity of Solanum nigrum L. fruit powder by extraction solvent. Korean J Food Nutr 34(2): 137-145.

-

Song SH, Shin GM (2016) Quality characteristics of white pan bread with red ginseng powder. J Korean Soc Food Cult 31(3): 220-225.

[https://doi.org/10.7318/KJFC/2016.31.3.220]

-

Wang KH, Lai YH, Chang JC, Ko TF, Shyu SL, Chiou RYY (2005) Germinationof peanut kernels to enhance resveratrol biosynthesis and prepare sprouts as a functional vegetabel. J Agric Food Chem 53(2): 242-246.

[https://doi.org/10.1021/jf048804b]

-

Yoon MY (2016) A study on peanut spouts extract as the anti-oxidant activity and the skin whitening cosmetic ingredients. KSBB Journal 31(1): 14-19.

[https://doi.org/10.7841/ksbbj.2016.31.1.14]