Raffinose 및 Stachyose를 가수분해하여 개발한 두유 제품의 품질 특성과 소화불량 증상에 미치는 영향

Abstract

The aim of this study was to develop soymilk in which raffinose and stachyose were effectively hydrolyzed through enzymatic treatment and to assess the resulting soymilk’s physical properties, taste, and potential for alleviating dyspepsia symptoms. Traditional soymilk (TS) was prepared without enzyme treatment, while enzymatically hydrolyzed soymilk (EHS) was produced with enzyme treatment, with all other conditions held constant. Effective hydrolysis of raffinose and stachyose in EHS was confirmed by high-performance liquid chromatography (HPLC) and reducing sugar analysis. Physical property analyses, including specific gravity, viscosity, brightness, and yellowness, showed no significant differences between TS and EHS. Although a difference in redness was observed, this variation did not affect the overall visual appeal of the product. In taste evaluations, EHS showed increased sweetness and overall improved palatability without the addition of sugars, attributed to the enzymatic hydrolysis of oligosaccharides like raffinose and stachyose, which elevated monosaccharide levels. Additionally, participants who typically experienced dyspepsia symptoms from soymilk reported symptom improvement after consuming EHS. These findings indicate that enzymatic treatment in soymilk production can yield a soymilk product suitable for individuals who experience indigestion with traditional soymilk while maintaining favorable sensory qualities.

Keywords:

soymilk, raffinose, stachyose, enzymatic hydrolysis, dyspepsia서 론

두유는 대두를 가공하여 제조한 식품으로 고품질의 단백질이 함유되어 있으며 무기질 및 필수 지방산 등이 풍부하다(Park JY 2018). 두유는 콜레스테롤이 함유되어 있지 않아 건강에 도움이 되고, 알레르기나 유당불내증이 있어 우유를 섭취할 수 없는 사람들은 우유의 대용품으로 두유를 소비하고 있다(Liu JR & Lin CW 2000; Han MH 등 2019). 또한, 다양한 연구를 통해서 두유는 골다공증과 고혈압 개선에 효과가 있으며 항산화 및 항당뇨에도 효과가 있다고 보고되었다(Ma Y & Huang H 2014; Yu HH 2016; Kumari M 등 2022).

두유의 주원료인 대두(soybean)는 다양한 생리활성 물질들이 풍부하고 영양학적 가치가 뛰어나 다양한 식품들의 원료로 사용되고 있다(Sedivy EJ 등 2017; Park JH & Kim GN 2023). 대두는 지방의 약 80%가 불포화지방산으로 구성되어 있어 심혈관계 질환 예방에 도움을 주며 피트산, 사포닌, 이소플라본 등의 생리활성 물질들이 풍부하게 함유되어 있다(Jeon KS & Park SI 2015; Lim SY 2016; Kim JS 등 2019). 또한, 항산화 효과가 있는 페놀 화합물을 포함하여 다양한 파이토케미컬 화합물들이 함유되어 있으며 대장암, 혈관질환, 골다공증 등의 질환 예방에 효과가 있다고 알려져 있다(Jeon SH 등 2005; Alghamdi SS 등 2018). 대두와 관련된 선행연구들에 따르면 대두에 풍부한 식이섬유는 혈당의 급격한 상승을 예방하여 당뇨 개선에 도움을 주고, 대두 펩타이드는 실험쥐의 혈중 high-density lipoprotein(HDL) 콜레스테롤의 농도는 높이고, 중성지방 및 low-density lipoprotein(LDL) 콜레스테롤의 농도는 감소시킬 수 있다고 보고되었다(Park JH 등 2010; Kim AR 등 2012; Chatterjee C 등 2018). 또한, 대두는 항산화 효과, 혈중 콜레스테롤 농도 저하, 고혈압을 개선시킬 수 있는 다양한 생리활성 물질들이 풍부하여 기능성 식품의 원료로 활용되기 좋으며 유당불내증 인구의 비율이 높은 우리나라 국민들을 대상으로 대두로 만든 두유는 우유의 좋은 대체식품이 될 수 있다(Setchell KD 등 2002; Fadly D 등 2021; Kim SH & Kang SA 2021).

최근 소비자들의 건강에 대한 관심이 크게 증가하고 식물성 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 영양성분이 뛰어나고 건강상의 이점이 있는 두유의 선호도가 높아지고 있다(Messina M 2010; Pratiwi RD 등 2022). 그러나 두유는 주원료로 대두를 사용하기 때문에 라피노스(raffinose) 및 스타키오스(stachyose) 등의 올리고당 함량이 높아 복통 및 복부팽만감 등을 동반한 소화불량 증상을 유발할 수 있어 우유와 비교하여 대중적으로 소비되지 못하는 문제가 있다(Desai A 등 2002; Park JY 2018). 라피노스와 스타키오스는 단당류인 갈락토스(galactose), 프럭토스(fructose), 글루코스(glucose)로 구성된 올리고당이다. 그리고 위와 소장에서 소화효소에 의해 분해되지 않으므로 소화불량을 유발할 수 있으며 이는 소비자들이 두유를 섭취하지 않는 주요 원인이다(Hou A 등 2009; Urminská D 2022). 식품을 제조할 때 가수분해 효소를 첨가하는 것은 특정 성분을 분해하기 위해 효과적으로 사용될 수 있는 방법이다. PP0135 효소는 대두의 라피노스와 스타키오스를 이당류인 자당(sucrose) 또는 단당류인 갈락토스, 프럭토스, 글루코스 등으로 가수분해할 수 있는 효소이며 특히 대두를 주원료로 사용하는 두유 제품에 효과적으로 활용되는 효소다. 또한, PP0135 효소는 가수분해 효율이 뛰어나고 약 50℃ 전후에서 최적의 효율을 나타내며 pH를 조절하는 과정을 생략할 수 있으므로 산업적으로 활용하기 쉽다는 장점이 있다.

우유의 경우 유당불내증으로 우유를 섭취하지 못하는 소비자들도 우유를 섭취할 수 있도록 소화불량 증상을 개선하기 위한 연구들이 많이 수행되었다(Chon JW 등 2020). 또한 보고된 연구 결과들을 활용하여 유당(lactose)을 제거한 락토프리 우유 제품(lacto-free milk product)들이 판매되고 있으며 소비자들의 수요가 증가하면서 락토프리 우유 제품의 시장 규모도 커지고 있다(Lee MJ 등 2024). 두유와 관련된 최근의 연구들은 주로 두유의 영양학적 우수성 및 기능성을 조사하거나 원재료의 조성을 다르게 하여 두유 제품을 제조한 뒤 품질 특성을 조사하는 연구들이 수행되었다(Sung HJ 등 2022; Kim SY 등 2024). 그러나 우유처럼 소화불량 증상을 개선 시킬 수 있는 두유 제품을 개발하는 연구나 효소 처리 방법을 사용하여 두유 제품을 개발하는 연구는 미비한 실정이다. 또한, 락토프리 우유 제품처럼 소화불량 증상을 개선시킬 수 있는 두유 제품은 현재 국내에서 판매되고 있지 않다. 따라서 본 연구는 PP0135 효소를 사용하여 라피노스 및 스타키오스가 가수분해된 두유 제품을 제조한 뒤 물리학적 특성, 기호도, 소화불량 개선 효과 등을 조사하여 소화불량 증상을 개선할 수 있는 두유 제품을 개발하기 위해 수행되었다.

재료 및 방법

1. 샘플 제조

효소를 사용하지 않고 생산한 traditional soymilk(TS)와 효소를 처리하여 생산한 enzymatically hydrolyzed soymilk(EHS)는 삼육네이처세븐(Gyeongbuk, Korea)에서 제조하였다. 두유를 제조하는 과정에서 TS의 라피노스 및 스타키오스를 가수분해하기 위해 사용된 PP0135 효소는 Novozymes(Bagsværd, Denmark)에서 구매하여 사용하였고 예비 실험을 통해 PP0135 효소를 사용하기 위한 최적 조건을 설정하였다. 본 연구에서 PP0135 효소의 처리 조건은 효소 첨가 농도 0.15%(w/v), 반응 온도 54℃, 반응 시간 60분으로 설정하였으며 효소가 사용된 과정을 제외하고 TS와 EHS의 제조 조건은 모두 같게 처리하였다.

2. Hplc(High Performance Liquid Chromatography) 분석

HPLC 분석에 필요한 시료를 준비하기 위해 시료 0.5 mL와 acetonitrile 0.5 mL를 1.5 mL E-tube에 넣고 10분간 교반하고 20분간 sonication을 실시하였다. 그다음 20분간 교반하고 VS-15000CFNII(Vision Scientific, Daejeon, Korea)로 13,500 rpm에서 5분 동안 원심분리하고 상등액을 취하여 HPLC 분석에 사용하였다. HPLC 분석 장비는 Shiseido Nanospace SI-2 system(Shiseido, Tokyo, Japan), 검출기는 Refractive Index Detector 101(Shiseido), 컬럼(column)은 Waters NH2 Column(300 mm × 3.9 mm, 10 μm; Milford, MA, USA)을 사용하였으며 온도는 35℃로 설정하였다. 이동상(mobile phase)은 70% acetonitrile을 사용하였고, 유속은 0.67 mL/min으로 설정하였으며 전 처리된 시료 15 μL를 주입하여 20분 동안 HPLC 분석을 수행하였다. 검량선 작성에 필요한 표준물질인 라피노스 및 스타키오스는 Sigma-Aldrich(St. Louis, MO, USA)에서 구매하여 사용하였고, 시료의 라피노스와 스타키오스 함량은 표준물질을 사용하여 작성된 검량선을 기준으로 정량 분석하였다.

3. 환원당 분석

환원당 분석에 사용된 시약들은 모두 덕산종합과학(Seoul, Korea)에서 구매하였고, 각 시료의 환원당 함량을 분석하기 위해 알칼리성 구리 용액(alkaline copper reagent)과 몰리브덴산 암모늄 용액(ammonium molybdate reagent)을 제조하였다. 알칼리성 구리 용액을 제조하기 위해 potassium sodium tartrate 1.2 g과 sodium carbonate anhydrous 2.4 g을 증류수 25 mL에 용해시켜서 시약 A를 제조하였고, copper sulfate pentahydrate 0.4 g과 sodium bicarbonate 1.6 g을 20 mL의 증류수로 용해시켜서 시약 B를 제조하였다. Sodium sulfate 18 g을 증류수 50 mL에 용해시켜서 시약 C를 제조한 뒤 제조된 시약 A, B 및 C를 혼합하고 100 mL가 되도록 증류수로 정용하여 알칼리성 구리 용액을 제조하였다. 몰리브덴산 암모늄 용액은 ammonium molybdate 2.5 g을 증류수 45 mL에 용해시켜서 시약 D를 제조하고, disodium hydrogen arsenate heptahydrate 0.3 g을 증류수 2.5 mL에 용해시킨 후 sulfuric acid 2.5 mL를 첨가하여 시약 E를 제조한 뒤 시약 D와 E를 혼합하여 제조하였다. 각 시료의 환원당 함량을 분석하기 위해 시료 1 mL와 알칼리성 구리 용액 1 mL를 30초간 혼합한 뒤 100℃의 항온수조에서 10분간 반응시켰다. 이후 몰리브덴산 암모늄 용액 1 mL를 추가하고 30초간 혼합한 뒤 Optizen 2120UV spectrophotometer(Mecasys, Daejeon, Korea)를 이용해 520 nm에서 흡광도를 측정하여 환원당을 분석하였다. 각 시료의 환원당 함량은 glucose를 사용하여 작성된 검량선을 기준으로 정량 분석하였다.

4. 물리학적 특성 분석

삼육네이처세븐에서 제조한 TS와 EHS 제품의 물리학적 특성을 비교하기 위해 비중, 점도 및 색도를 분석하였고 각 항목의 결과는 시료별로 3회 반복하여 측정한 평균값을 사용하였다. 온도계가 달린 비중병을 사용하여 비중을 측정했으며 비중 값은 증류수와 시료를 각각 비중병에 넣고 무게를 측정한 뒤 비중병에 담긴 각 시료의 중량값을 비중병에 담긴 증류수의 중량값으로 나누어 계산하였다. 점도는 DV1 Viscometer(Brookfield Ametek, Middleboro, MA, USA)와 spindle No.1을 이용하여 10 rpm으로 30초간 회전시켜 측정된 값을 사용하였다. 각 시료의 색도는 Spectrophotometric Colorimeter CM3500D(Konica minolta, Tokyo, Japan)를 사용해 분석하였으며 명도(lightness) L값, 적색도(redness) a값 및 황색도(yellowness) b값을 측정하였다.

5. 기호도 평가

삼육대학교 대학생과 대학원생 73명을 대상으로 TS 및 EHS 제품의 기호도 평가 조사를 수행하였다. 기호도 평가 시 TS는 274, EHS는 368로 라벨링 하였고 외관(appearance), 단 냄새(sweet smell), 이취(off-flavor), 부드러움(smooth texture), 입안에서 느껴지는 질감(mouthfeel), 단맛(sweetness), 고소한 맛(nuttiness), 비린 맛(fishy taste) 및 전체적인 기호(overall preference)도 등의 항목을 조사하였다. 각 제품의 기호도는 9점 척도법을 이용해 대단히 싫음(1점), 매우 싫음(2점), 보통 싫음(3점), 약간 싫음(4점), 보통(5점), 약간 좋음(6점), 보통 좋음(7점), 매우 좋음(8점), 대단히 좋음(9점)으로 각 항목을 평가하였다. 그리고 한 제품의 검사가 끝나면 물로 입을 헹군 뒤 다른 제품의 기호도를 평가하게 하였다.

6. 소화불량 개선 평가

본 연구를 통해 개발된 EHS 제품의 소화불량 개선 평가는 삼육대학교 생명윤리위원회의 승인을 받아 수행하였다(SYU 202407070003). 평소 두유 섭취 시 소화불량 증상이 있는 9인을 대상으로 EHS 제품을 아침과 점심, 점심과 저녁 사이에 140 mL씩 음용하게 하였으며 총 5일 동안 음용한 뒤 느껴지는 소화불량 증상을 평가하였다. 소화불량 증상의 개선을 조사하는 항목은 복통(stomachache), 설사(diarrhea), 더부룩한 느낌(bloated stomach), 복부팽만(abdominal distension), 오심(nausea) 및 전체적인 증상(overall symptom) 등 총 6개 항목을 9점 척도법을 이용하여 대단히 악화됨(1점), 매우 악화됨(2점), 보통 악화됨(3점), 약간 악화됨(2점), 차이 없음(5점), 약간 개선됨(6점), 보통 개선됨(7점), 매우 개선됨(8점), 대단히 개선됨(9점)으로 각 항목을 평가하였다. 연구 참여자들은 기존의 일반 두유 제품을 음용했을 때 발생되었던 소화불량의 증상과 EHS를 섭취했을 때 느껴지는 소화불량 증상을 비교하여 설문지를 작성하였다. 기존의 일반 두유 제품을 섭취했을 때와 비교하여 EHS 제품을 섭취한 뒤 소화불량 증상 개선에 차이가 없는 경우는 5점, 소화불량 증상이 악화되는 경우는 1∼4점, 소화불량 증상이 개선된 경우는 6∼9점으로 각 항목을 평가하였다. 또한, 기존의 일반 두유 제품과 비교하여 EHS를 음용했을 때 느껴지는 증상을 구체적으로 서술하게 하여 EHS 제품의 소화불량 개선 효과를 평가하였다.

7. 통계분석

통계분석은 SAS/PROC GLM software(SAS v.9.1; SAS Institute Inc., Cary, NC, USA) 통계 프로그램을 이용하였고, 측정값은 평균±표준오차로 나타내었다. 각 분석 항목에 대한 통계적 유의성은 p<0.05 수준에서 Student’s t-test를 사용하여 분석하였다.

결 과

1. 라피노스 및 스타키오스 정량

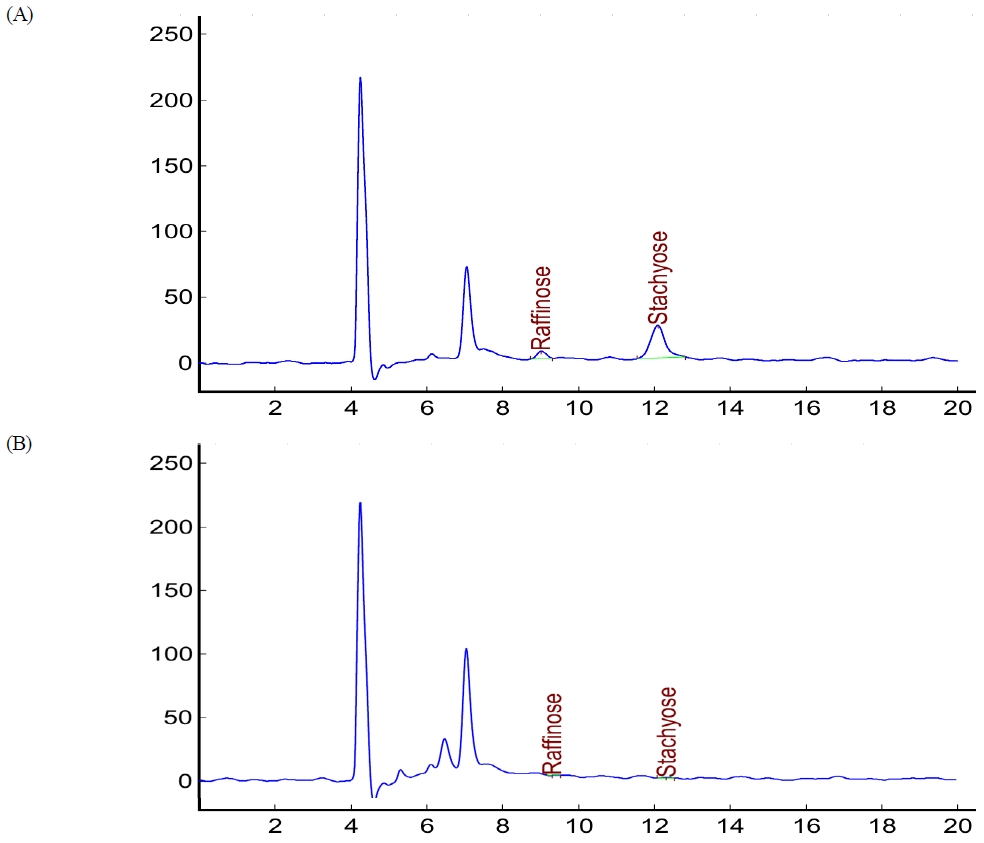

HPLC 기법을 이용하여 시료 내 라피노스 및 스타키오스 함량을 정량 분석하였다(Fig. 1). 효소를 사용하지 않고 제조한 TS 제품의 라피노스 함량은 0.45±0.05 mg/mL, 스타키오스 함량은 2.87±0.22 mg/mL로 라피노스 및 스타키오스가 모두 검출되었다. 반면 효소를 처리하여 제조한 EHS 제품은 라피노스 및 스타키오스가 모두 검출되지 않아 PP0135 효소에 의해 라피노스 및 스타키오스가 효과적으로 가수분해된 것을 확인하였다.

2. 환원당 함량 측정

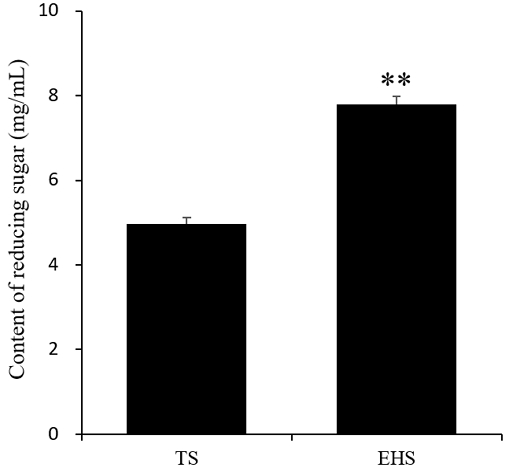

TS 제품과 EHS 제품의 환원당 함량을 측정한 결과는 Fig. 2에 제시하였다. EHS 제품의 환원당 측정값은 7.80±0.17 mg/mL로 TS 제품의 환원당 측정값인 4.97±0.15 mg/mL와 비교하여 유의적으로 높은 수치를 나타냈다(p<0.01). 이러한 결과는 PP0135 효소가 비환원당으로 분류되는 라피노스 및 스타키오스를 효과적으로 가수분해시켜 환원당으로 분류되는 글루코스, 갈락토스 및 프럭토스의 함량이 증가했다는 것을 의미한다.

3. 물리학적 특성 평가

TS 제품과 EHS 제품의 비중, 점도 및 색도를 측정한 결과는 Table 1과 같다. TS 제품과 EHS 제품의 비중 값은 각각 1.017±0.01 및 1.018±0.01, 점도 값은 각각 4.80±0.35 및 5.00±0.20으로 두 그룹 간에 유의적인 차이는 없었다. 색도를 측정한 결과 TS 제품과 EHS 제품의 명도 L 값은 각각 82.27±0.03 및 82.51±0.08, 황색도 b값은 10.47±0.07 및11.25±0.27로 두 제품 간의 유의적인 차이가 없었으나 EHS 제품의 적색도 a값은 —0.21±0.13으로 TS 제품의 적색도 a값인 —0.81±0.01과 비교하여 유의적으로 높게 나타났다(p<0.05).

4. 기호도 평가

TS 제품과 EHS 제품의 외관, 단 냄새, 이취, 부드러움, 입안에서 느껴지는 질감, 단맛, 고소한 맛, 비린 맛 및 전체적인 기호도 등을 평가한 결과는 Table 2와 같다. TS 제품과 EHS 제품의 외관 점수는 각각 6.67±0.16점 및 6.24±0.17점으로 두 제품 간에 유의적인 차이는 없었다. 단 냄새 점수는 TS 제품이 3.93±0.19점, EHS 제품이 4.32±0.20점, 이취 점수는 TS 제품이 3.88±0.18점, EHS 제품이 3.82±0.20점으로 단 냄새와 이취 모두 유의적인 차이가 없었다. 부드러움 점수는 TS 제품이 6.25±0.21점, EHS 제품이 6.11±0.15점으로 평가되었고, 입안에서 느껴지는 질감 점수는 TS 제품이 6.26±0.17점, EHS 제품이 6.11±0.19점으로 두 제품 간에 유의적인 차이는 없었다. EHS 제품의 고소한 맛과 비린 맛 점수는 각각 5.73±0.20점 및 3.73±0.20점으로 TS 제품의 고소한 맛과 비린 맛 평가 점수인 5.49±0.19점 및 3.96±0.22점과 유의적인 차이가 없었다. 반면 EHS 제품의 단맛 평가 점수는 4.18±0.22점으로 TS제품의 단맛 평가 점수인 3.04±0.19점과 비교하여 유의적으로 높게 나타났다(p<0.01). 또한, TS 제품과 EHS 제품의 전체적인 기호도 점수는 각각 5.18±0.18점 및 5.67±0.20점으로 TS 제품과 비교하여 EHS 제품의 평가 점수가 유의적으로 높게 나타났다(p<0.05).

5. 소화불량 개선 평가

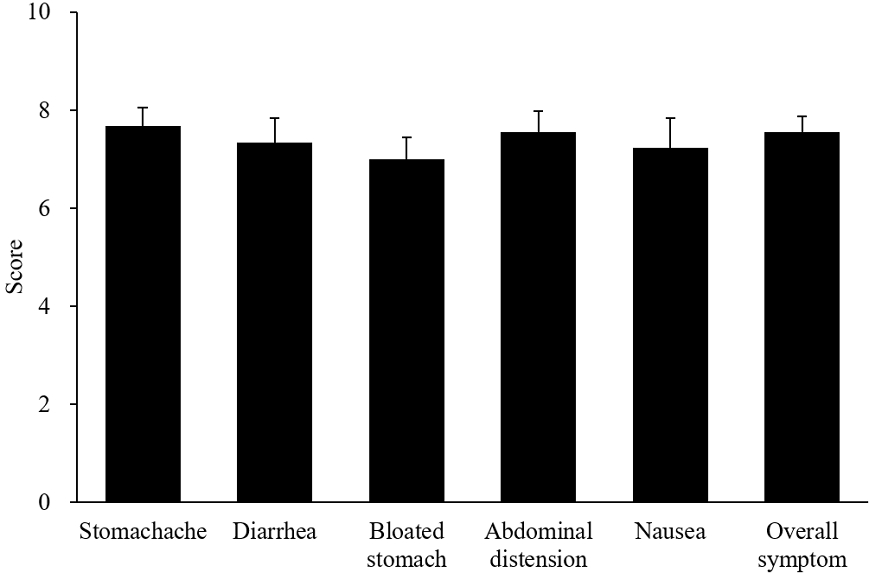

EHS 제품의 소화불량 개선 효과를 평가하기 위해 복통, 설사, 더부룩함, 복부팽만, 오심 및 전체적인 증상 등 소화불량 증상을 평가하였다(Fig. 3). 연구 참여자들은 기존의 일반 두유 제품을 섭취했을 때 발생된 소화불량의 증상을 기준으로(5점, 차이 없음) 삼아 EHS 제품을 음용한 뒤 느껴지는 소화불량 증상을 9점 척도로 평가하였다. 연구 참여자들은 소화불량 증상 평가 항목 중 복통은 7.67±0.38점, 설사는 7.33±0.50점, 더부룩함은 7.00±0.44점, 복부팽만은 7.56±0.42점, 오심은 7.22±0.60점, 전체적인 증상은 7.56±0.32점으로 평가하여 EHS 제품이 기존의 일반 두유 제품과 비교했을 때 소화불량과 관련된 증상이 보통(7점) 이상으로 개선된다고 응답하였다.

고 찰

EHS 제품을 개발하기 위해 사용된 PP0135 효소는 대두를 원료로 사용하는 음료 제품에 활용되는 효소로써 삼당류인 라피노스와 사당류인 스타키오스를 효과적으로 가수분해할 수 있다. HPLC 기법을 이용해 EHS 제품의 라피노스 및 스타키오스 함량을 측정한 결과 PP0135 효소를 처리하지 않고 생산한 TS 제품은 라피노스 함량이 0.45±0.05 mg/mL, 스타키오스 함량이 2.87±0.22 mg/mL로 측정되었으나 PP0135 효소를 처리하여 생산한 EHS 제품은 라피노스 및 스타키오스가 검출되지 않았다. 각 제품의 환원당을 분석한 결과에서도 TS 제품과 비교하여 EHS 제품의 환원당 함량이 유의적으로 높게 측정되어 PP0135 효소의 사용으로 인해 비환원당으로 분류되는 라피노스 및 스타키오스가 효과적으로 가수 분해되었음을 확인하였다. 라피노스와 스타키오스 등의 올리고당은 대장까지 이동하여 원활한 배변 활동에 도움을 주고, 유산균 먹이로 활용되어 장내 유익균을 성장시키면서 유해균의 성장을 억제할 수 있다고 보고되었다(Collins SL 등 2018; Guarino MPL 등 2020). 그러나 라피노스 및 스타키오스는 위와 장에서 소화 흡수되지 않고 대장까지 이동한 뒤에 가스를 생성하기 때문에 두유 섭취 시 복통, 설사, 더부룩한 느낌, 복부 팽만감, 오심 등 소화불량 증상을 유발할 수 있는 주요 성분이다(Lee EJ 등 2007; Kuthiala R 등 2021). 본 연구에서 PP0135 효소를 처리하여 제조한 EHS 제품은 HPLC 기법을 이용한 분석 결과에서 라피노스 및 스타키오스가 검출되지 않았다. 또한, 환원당을 측정한 실험에서 라피노스 및 스타키오스 등의 비환원당이 가수분해되고 글루코스, 갈락토스, 프럭토스 등의 환원당 함량이 유의적으로 증가한 것을 고려할 때 PP0135 효소는 대두의 라피노스 및 스타키오스를 효과적으로 가수분해 시켰다고 판단된다.

TS 제품과 EHS 제품의 비중, 점도, 색도를 분석한 결과 적색도 a값을 제외하고 두 제품 간에 유의적인 차이는 없었으며 적색도 a값은 EHS 제품이 유의적으로 높게 나타났다. 식품의 색도 검사 항목에서 적색도 a값은 양수 값이 커질수록 적색이 짙고, 음수 값이 커질수록 녹색이 짙어짐을 의미한다(Choi HW 등 2023). 본 연구에서 TS 제품과 EHS 제품의 적색도 a값은 유의적인 차이를 보였지만 두 제품 모두 적색도 a값이 0에 가까웠기 때문에 외관상으로 적색이나 녹색이 나타나지 않았다. 또한, 외관을 평가한 기호도 조사 결과에서 두 제품의 평가 점수가 유의적인 차이가 없는 것을 볼 때 두 제품의 적색도 차이는 외관의 평가에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 판단된다. 두 제품의 기호도를 평가한 결과에서 외관, 단 냄새, 이취, 부드러움, 입안에서 느껴지는 질감 등에 대한 평가 점수는 유의적인 차이를 보이지 않았다. 이러한 결과는 PP0135 효소를 사용하여 EHS 제품을 제조하는 것이 외관, 냄새, 촉감 등의 기호도에는 큰 영향을 미치지 않는다는 것을 의미한다. 반면 기호도 평가 항목 중 단맛과 전체적인 기호도의 점수는 EHS 제품이 TS 제품보다 유의적으로 높게 평가되었다. 라피노스는 갈락토스, 글루코스, 프럭토스가 각각 1분자씩 결합된 삼당류이며 스타키오스는 2분자의 갈락토스와 글루코스와 프럭토스가 각각 1분자씩 글리코사이드(glycoside) 결합으로 연결된 사당류이다(Chen Z 등 2023). TS 제품과 비교하여 EHS 제품의 단맛 평가 점수가 유의적으로 증가한 것은 PP0135 효소의 사용으로 올리고당인 라피노스와 스타키오스가 단당류로 가수분해되는 과정에서 상대적으로 감미도가 높은 단당류의 농도가 증가했기 때문으로 판단된다. 또한, 기호도 평가 항목 중 단맛과 전체적인 기호도 평가 점수만 두 제품 간에 유의적인 차이가 있을 것을 고려할 때 PP0135 효소의 사용으로 EHS 제품의 단맛이 증가하여 전체적인 기호도 점수가 높게 평가받은 것으로 추측된다. 식품의 단맛이 증가할수록 기호도가 증가하는 것은 아니지만 적정한 단맛이 식품의 선호도를 높일 수 있다는 Fernández-Carrión R 등(2022)의 연구 결과를 고려할 때 PP0135 효소의 사용으로 EHS 제품의 단맛이 증가한 것은 전체적인 기호도 평가에 긍정적인 영향을 주었다고 추측된다.

연구 참여자들은 5일간 하루 2회씩 EHS 제품을 섭취한 뒤 기존의 일반 두유 제품을 섭취했을 때와 비교하여 소화불량 증상이 보통 이상으로 개선되었다고 응답하였다. 본 연구는 소화불량 개선에 대한 평가가 연구 참여자들의 주관적인 판단으로 수행된 한계가 있으나 연구 참여자들은 EHS 제품을 섭취한 뒤 소화불량의 대표적인 증상인 복부 팽만감을 포함하여 모든 평가 항목에서 소화불량 증상이 개선되었다고 응답하였다. 또한, 연구 참여자들은 소화불량 증상에 대한 구체적인 증상을 작성한 결과에서도 기존 두유 제품을 섭취했을 때는 복통이 심했으나 EHS 제품을 섭취한 후에는 복통의 강도가 상당히 완화되거나 거의 없었다고 응답하였고, 기존의 두유 제품을 섭취했을 때는 항상 설사 증상이 나타났는데 EHS 제품을 섭취한 후에는 설사 증상이 나타나지 않거나 약간 묽은 변이 나오는 정도로 증상이 개선되었다고 응답하였다. EHS 제품을 섭취한 후에는 기존 두유 제품을 섭취했을 때 나타났던 더부룩한 느낌이 개선되거나 더부룩함이 지속되는 시간이 단축되었다고 응답하였고, 기존의 두유 제품을 섭취한 뒤에는 대부분 복부팽만 증상이 유발되었으나 EHS 제품을 섭취한 후에는 복부팽만 증상이 상당히 개선되거나 없었다고 응답하였다. 기존의 두유 제품을 섭취했을 때 오심 증상이 나타나지 않은 참여자들은 EHS 제품을 섭취한 후에도 오심 증상이 나타나지 않았으며, 기존의 두유 제품을 섭취한 뒤 오심 증상이 가끔 또는 빈번하게 나타났던 참여자들은 EHS 제품을 섭취한 후 오심 증상이 개선되거나 없었다고 응답하였다. 이런 결과들은 PP0135 효소를 사용하여 라피노스 및 스타키오스를 가수분해한 EHS 제품이 전반적으로 소화불량 증상을 개선할 잠재성이 있다는 것을 보여준다. 또한, 효소를 사용하여 두유 제품의 라피노스 및 스타키오스를 가수분해하는 방법은 두유 섭취로 인해 발생하는 소화불량 증상을 개선할 가능성이 있는 것으로 판단된다.

요약 및 결론

본 연구는 효소를 사용해 대두의 라피노스 및 스타키오스가 효과적으로 가수분해된 EHS 제품을 제조한 뒤 EHS 제품의 물리학적 특성과 기호도 및 소화불량 증상의 개선 효과를 조사하기 위해 수행되었다. 대두의 라피노스 및 스타키오스 성분을 효과적으로 가수분해하기 위하여 PP0135 효소를 사용하였고, HPLC 기법 및 환원당 측정 실험을 통해서 개발된 EHS 제품의 라피노스 및 스타키오스가 효과적으로 가수분해 되었음을 확인하였다. 효소를 사용하지 않고 제조한 TS 제품과 효소를 처리하여 생산한 EHS 제품의 비중, 점도, 명도 L값, 황색도 b값 등의 물리적 특성은 유의적인 차이를 보이지 않았다. 단, 적색도 a값은 두 제품 간에 유의적인 차이를 보였으나 제품의 외관 평가에 영향을 미치는 수준이 아니었기 때문에 두유 제조 시 PP0135 효소를 사용하는 것은 두유 제품의 물리학적 특성에 큰 영향을 주지 않는다고 판단된다. 기호도를 평가한 결과에서 EHS 제품은 PP0135 효소의 사용으로 라피노스 및 스타키오스 성분이 효과적으로 가수분해되어 감미도가 높은 단당류의 농도가 증가했기 때문에 단맛이 증가하여 전체적인 기호도가 상승한 것으로 추측된다. 또한, 평소에 소화불량 증상이 유발되어 두유를 섭취할 수 없었던 연구 참여자들은 EHS 제품을 섭취한 뒤에는 소화불량 증상이 개선되었다고 평가하였다. 따라서 두유 제품을 제조할 때 PP0135 효소를 사용하는 방법은 두유 제품 본연의 특징 및 품질을 유지하면서 두유 섭취로 인해 발생하는 소화불량 증상을 개선할 잠재성이 있다고 판단된다. 또한, 효소를 처리하는 것은 소화불량으로 인해 두유를 음용하지 못하는 소비자들을 대상으로 두유 제품을 개발하는 데 효과적인 방법으로 활용될 수 있다고 판단된다.

Acknowledgments

이 연구는 삼육네이처세븐에서 지원한 연구비로 수행되었습니다.

References

-

Alghamdi SS, Khan MA, El-Harty EH, Ammar MH, Farooq M, Migdadi HM (2018) Comparative phytochemical profiling of different soybean (Glycine max (L.) Merr) genotypes using GC-MS. Saudi J Biol Sci 25(1): 15-21.

[https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.014]

-

Chatterjee C, Gleddie S, Xiao CW (2018) Soybean bioactive peptides and their functional properties. Nutrients 10(9): 1211.

[https://doi.org/10.3390/nu10091211]

-

Chen Z, Shen Y, Xu J (2023) Efficient degradation for raffinose and stachyose of a β-D-fructofuranosidase and its new function to improve gel properties of coagulated fermented-soymilk. Gels 9(4): 345.

[https://doi.org/10.3390/gels9040345]

-

Choi HW, Park SE, Son HS (2023) Color image expression through CIE L*a*b* system in foods. J Korean Soc Food Sci Nutr 52(2): 223-229.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2023.52.2.223]

-

Chon JW, Seo KH, Jeong DK, Song KY (2020) Development of lactose-free dairy products effective against lactose intolerance: Present and future. J Dairy Sci Biotechnol 38(1): 1-18.

[https://doi.org/10.22424/jdsb.2020.38.1.1]

-

Collins SL, McMillan A, Seney S, van der Veer C, Kort R, Sumarah MW, Reid G (2018) Promising prebiotic candidate established by evaluation of lactitol, lactulose, raffinose, and oligofructose for maintenance of a Lactobacillus-dominated vaginal microbiota. Appl Environ Microbiol 84(5): e02200-17.

[https://doi.org/10.1128/AEM.02200-17]

-

Desai A, Small D, McGill AEJ, Shah NP (2002) Metabolism of raffinose and stachyose in reconstituted skim milk and of n-hexanal and pentanal in soymilk by Bifidobacteria. Bioscience Microflora 21(4): 245-250.

[https://doi.org/10.12938/bifidus1996.21.245]

-

Fadly D, Sutarno WU, Muttalib YS, Muhajir M, Mujahidah FF (2021) Plant-based milk developed from soy (Glycine max) milk and foxtail millet (Setaria italica). IOP Conf Ser Earth Environ Sci 807(2): 022063.

[https://doi.org/10.1088/1755-1315/807/2/022063]

-

Fernández-Carrión R, Sorlí JV, Coltell O, Pascual EC, Ortega-Azorín C, Barragán R, Giménez-Alba IM, Alvarez-Sala A, Fitó M, Ordovas JM, Corella D (2022) Sweet taste preference: Relationships with other tastes, liking for sugary foods and exploratory genome-wide association analysis in subjects with metabolic syndrome. Biomedicines 10(1): 79.

[https://doi.org/10.3390/biomedicines10010079]

-

Guarino MPL, Altomare A, Emerenziani S, Rosa CD, Ribolsi M, Balestrieri P, Iovino P, Rocchi G, Cicala M (2020) Mechanisms of action of prebiotics and their effects on gastro-intestinal disorders in adults. Nutrients 12(4): 1037.

[https://doi.org/10.3390/nu12041037]

-

Han MH, Yang JM, Joo YC, Moon GS (2019) Production of functional fermented soymilk by γ-aminobutyric acid producing lactic acid bacteria. Curr Top Lact Acid Bact Probiotics 5(2): 59-64.

[https://doi.org/10.35732/ctlabp.2019.5.2.59]

-

Hou A, Chen P, Li JAD, Mozzoni L, Zhang B, Shi A (2009) Genetic variability of seed sugar content in worldwide soybean germplasm collections. Crop Science 49(3): 903-912.

[https://doi.org/10.2135/cropsci2008.05.0256]

-

Jeon KS, Park SI (2015) Manufacturing and functional properties of soymilk prepared with Korean and Chinese soybeans. Culi Sci & Hos Res 21(3): 68-79.

[https://doi.org/10.20878/cshr.2015.21.3.006006006]

- Jeon SH, Lee KA, Byoun KE (2005) Studies on changes of isoflavone and nutrients during germination of soybean varieties. Korean J Human Ecology 14(3): 485-489.

-

Kim AR, Lee JJ, Cha SS, Chang HC, Lee MY (2012) Effect of soybeans, Chungkukjang, and Doenjang on blood glucose and serum lipid profile in streptozotocin-induced diabetic rats. J Korean Soc Food Sci Nutr 41(5): 621-629.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2012.41.5.621]

- Kim JS, Han IB, Jung UH, Cha SH, Hyun TK, Kim SH, Ha JS, Jang KI (2019) Rapid soybean-milk preparation with dehulled soybean and its quality properties. Korean J Food Nutr 32(6): 643-650.

-

Kim SH, Kang SA (2021) Anti-obesity effect of soybean fermented with monascus in high-fat diet induced obese mice model. J East Asian Soc Diet Life 31(5): 333-343.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2021.10.31.5.333]

- Kim SY, Park MJ, Song JH, Ji SM, Chang GD, Kim SY (2024) Improving the nutritional value of Tenebrio molitor Larvae by feeding them a soymilk residue-added food source. J Life Sci 34(3): 191-198.

-

Kumari M, Kokkiligadda A, Dasriya V, Naithani H (2022) Functional relevance and health benefits of soymilk fermented by lactic acid bacteria. J Appl Microbiol 133(1): 104-119.

[https://doi.org/10.1111/jam.15342]

- Kuthiala R, Parihar PS, Shirole A, Brahma S, Vahikar E, Agarwal H (2021) Benefits of functional oligosaccharides (FOS) in treating functional bowel disorders (FBD) and low caloric substitutes for diabetics. Int J Res Eng Technol 8(7): 1203-1209.

-

Lee EJ, Matsumura Y, Soga K, Hoson T, Koizumi N (2007) Glycosyl hydrolases of cell wall are induced by sugar starvation in Arabidopsis. Plant Cell Physiol 48(3): 405-413.

[https://doi.org/10.1093/pcp/pcm009]

- Lee MJ, Jin YS, Kim KA (2024) A study on milk market demand using LA/AIDS. J Pract Agric Fish Res 26(1): 40-48.

-

Lim SY (2016) Fermentation and quality characteristics of soy yogurt incorporating insoluble components of domestic soybeans. J East Asian Soc Diet Life 26(6): 491-497.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2016.12.26.6.491]

-

Liu JR, Lin CW (2000) Production of kefir from soymilk with or without added glucose, lactose, or sucrose. J Food Sci 65(4): 716-719.

[https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2000.tb16078.x]

-

Ma Y, Huang H (2014) Characterisation and comparison of phenols, flavonoids and isoflavones of soymilk and their correlations with antioxidant activity. Int J Food Sci Technol 49(10): 2290-2298.

[https://doi.org/10.1111/ijfs.12545]

-

Messina M (2010) A brief historical overview of the past two decades of soy and isoflavone research. J Nutr 140(7): 1350S-1354S.

[https://doi.org/10.3945/jn.109.118315]

-

Park JH, Kim GN (2023) In vitro antioxidant and tyrosinase inhibitory activities of Glycine max (L.) Merr ethanol extract. J East Asian Soc Diet Life 33(4): 323-330.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2023.8.33.4.323]

-

Park JH, Park MN, Lee IS, Kim YK, Kim WS, Lee YS (2010) Effects of soy protein, its hydrolysate and peptide fraction on lipid metabolism and appetite-related hormones in rats. Korean J Nutr 43(4): 342-350.

[https://doi.org/10.4163/kjn.2010.43.4.342]

-

Park JY (2018) Bioconversion of soybean isoflavone during soymilk fermentation with Weissella cibaria JP0072 isolated from Kimchi. J East Asian Soc Diet Life 28(1): 24-30.

[https://doi.org/10.17495/easdl.2018.2.28.1.24]

-

Pratiwi RD, Rosyidi VA, Zanjabila S, Dewi KS, Novandra R, Desvina D, Herawati H (2022) Sensory evaluation of flavoring agent addition in soy-based beverage. Pharmacy Reports 2(1): 46.

[https://doi.org/10.51511/pr.46]

-

Sedivy EJ, Wu F, Hanzawa Y (2017) Soybean domestication: the origin, genetic architecture and molecular bases. New Phytol 214(2): 539-553.

[https://doi.org/10.1111/nph.14418]

-

Setchell KDR, Brown NM, Lydeking-Olsen E (2002) The clinical importance of the metabolite equol-a clue to the effectiveness of soy and its isoflavones. J Nutr 132(12): 3577-3584.

[https://doi.org/10.1093/jn/132.12.3577]

-

Sung HJ, Son JK, Yu JH, Jo YJ, Kwak JE, Lee JS, Jeong HS (2022) Quality characteristics of soy milk made from different soybean (Glycine max (L.) Merrill) cultivar. J Korean Soc Food Sci Nutr 51(8): 855-860.

[https://doi.org/10.3746/jkfn.2022.51.8.855]

-

Urminská D, Haring N, Fábry V, Urminská J (2022) Fermentable oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides and polyols and their role in food digestion. J Microbiol Biotech Food Sci 11(4): e5521.

[https://doi.org/10.55251/jmbfs.5521]

-

Yu HH (2016) Quality characteristics and antioxidant activity of soymilk added with Nelumbo nucifera root powder. Korean J Hum Ecol 25(2): 239-249.

[https://doi.org/10.5934/kjhe.2016.25.2.239]